СП 32-104-98 УДК 69+625.11[(083.74) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ, АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ) Система нормативных документов в строительстве СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 мм DESIGN OF EARTHWORK FOR RAIL WAYS WITH 1520 mm TRACK ПРЕДИСЛОВИЕ 1 РАЗРАБОТАН институтом ОАО “ЦНИИС” с участием ВНИИЖТ ОАО “Мосгипротранс”, АО “Ленгипротранс”, АО “Сибгипротранс”, Киевгипротранс, Московского государственного университета путей сообщения, РИСИ, Промтрансниипроект, ТашИИТ 2 ВНЕСЕН ОАО “ЦНИИС” 3 ОДОБРЕН Минземстроем России (письмо № 13-498 от 08.09.98 г.) 4 УТВЕРЖДЕН зам. директора ОАО “ЦНИИС” 27.12.96 5 РАЗРАБОТАН впервые СВОД ПРАВИЛ РАЗРАБОТАЛИ: ОАО “ЦНИИС”: доктора технических наук А.А. Цернант, Г.С. Переселенков, кандидаты технических наук Е.Я. Яковлева, С.Г. Жорняк, А.И. Песов, Ф.И. Целиков, Н.Д. Меренков, В.В. Гулецкий, Л.Н. Юдин, инженеры Л.И. Кузнецова, В.Г. Переселенков. Л.М. Бирюкова, С.И. Стряпчев, М.Г. Камаева; АО “Ленгипротранс”: инженеры Е.А. Бойцов, А.А. Пушкина; ОАО “Мосгипротранс”: инженеры С.Н. Махлис,М.Г. Дыкман, Н.М. Фомина, Ю.В. Исаков; Киевгипротранс: инженер Г.Б. Книжник; ВНИИЖТ МПС: канд. техн. наук П.Г. Пешков, д-р техн. наук П.И. Дыдышко; МГУПС: д-р техн. наук Т.Г. Яковлева, д-р техн. наук В.В. Виноградов; АО “Сибгипротранс”: инж. Н.П. Мурованный; РИСИ: д-р техн. наук В.И. Грицык; Промтрансниипроект: инженеры В.И. Поляков, Н.И. Провоторов; ТашИИТ: д-р техн. наук Р.С. Закиров, канд. техн. наук С.Н. Смирнов. Рецензенты: инженеры Г.И. Куркова, С.Н. Сильницкая. 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 1.1 Свод правил разработан для обеспечения выполнения требований СНиП 32-01-95 “Железные дороги колеи 1520 мм” (Раздел 4. Земляное полотно). Документ предназначен для применения при проектировании и строительстве земляного полотна новых железнодорожных линий колеи 1520 мм, главных и станционных путей, узлов и станций, а также внешних (подъездных) железнодорожных путей предприятий и организаций по согласованию с органами исполнительной власти в области железнодорожного транспорта. 1.2 Свод правил распространяется на проектирование земляного полотна железнодорожных линий, представляющего собой комплекс земляных сооружений в виде насыпей, выемок, водоотводов, обеспечивающих отвод поверхностных и грунтовых вод от земляного полотна, сооружений инженерной защиты земляного полотна от природных геофизических процессов (с учетом требований СНиП 2.01.15-90) и специальных мероприятий по повышению устойчивости основания земляного полотна. 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в Своде правил, приведен в приложении С. 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3.1 Земляное полотно следует проектировать на основе материалов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, гидрогеологических и гидрологических изысканий. При необходимости, в сложных условиях, следует выполнять геокриологические, инженерно-сейсмологические и другие виды изысканий, а также натурные определения деформативных и прочностных свойств грунтов основания. При проектировании необходимо обеспечивать заданный уровень надежности по прочности, стабильности и устойчивости земляного полотна при минимальных затратах, а также максимальном сохранении ценных земель, наименьшем ущербе природной среде. Необходимые сооружения и устройства инженерной защиты (снего- и пескозащитные, противообвальные, противоналедные, противолавинные, противоселевые, охранные лесополосы и др.) могут располагаться как в полосе отвода железной дороги, так и за ее пределами в специально выделенных охранных зонах по согласованию с местными органами исполнительной власти и владельцами земель. 3.2 При проектировании земляного полотна должны быть приняты комплексные решения по выбору и назначению: конструкции земляного полотна в зависимости от категории железнодорожной линии, инженерно-геологических и природных условий с учетом деления территории страны на климатические зоны (СНиП 2.01.01-82), а также способов производства работ; грунта для насыпей с учетом вида и состояния грунтов основания, высоты проектируемой насыпи, а также разведанных запасов грунтов, дальности их возки, наличия поблизости отходов промышленного производства, пригодных для сооружения земляного полотна; вида и конструкции водоотводных устройств соответственно расчетным расходам поверхностного стока и гидрогеологическим условиям; типа укрепления откосов земляного полотна и водоотводов с учетом местных условий; комплекса устройств и мероприятий по защите пути от вредного воздействия природных факторов. 3.3 При проектировании земляного полотна следует принимать нагрузку от подвижного состава и верхнего строения пути с учетом перспективных условий эксплуатации дороги. В необходимых случаях следует проверять устойчивость откосов, прочность основной площадки и основания насыпей, их деформативность в части непревышения допустимых значений деформаций равномерного морозного пучения и обратимых (упругих) и остаточных осадок оснований насыпей. 3.4 Для обеспечения надежности конструкций земляного полотна и расширения сферы применения местных грунтов следует предусматривать: уплотнение до нормируемой плотности грунта в насыпях, в необходимых случаях под основной площадкой в выемках и на нулевых местах; устройство защитного слоя из дренирующих грунтов под балластной призмой; применение геотекстильных материалов (на основной площадке под защитным слоем, в конструкциях укрепления откосов, а также на слабых основаниях); использование теплоизоляционных материалов для предотвращения морозных деформаций (пенопласты, шлаки, торф); надежное обеспечение отвода поверхностных и подземных вод от земляного полотна (в том числе с применением дренажей мелкого заложения, водоотводных лотков); применение инженерных способов защиты откосов насыпей (пляжные откосы, обсев, железобетонные укрепления, химическое закрепление поверхностного слоя грунта) и скальных выемок (пневмонабрызг бетона, одевающие стены, анкерные крепления и др.); обсыпку откосов насыпей и выемок крупнообломочным и скальным грунтом. 3.5 В связи с современными требованиями по увеличению скоростей движения поездов и увеличению нагрузок на оси подвижного состава необходимо не только учитывать деформационные показатели конструкций земляного полотна, но и производить проверки прочности основания под балластным слоем на виброустойчивость при принимаемых скоростях движения поездов. 4 ГРУНТЫ ДЛЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА Классификация грунтов 4.1 Грунты в соответствии с ГОСТ 25100 подразделяются на 4 класса: скальные, дисперсные, мерзлые и техногенные. 4.2 Применительно к условиям проектирования земляного полотна скальные грунты подразделяются на залегающие в естественных условиях в виде массивов (в выемках) и раздробленные, полученные посредством разрушения скальных массивов (для насыпей). Скальные фунты характеризуются показателями прочности и выветриваемости во времени; в массивах, кроме того, — наличием трещин, их состоянием, ориентацией в пространстве, блочностью и др. По степени устойчивости к выветриванию во времени под воздействием природных факторов скальные грунты подразделяются на слабовыветривающиеся, выветривающиеся и легковыветривающиеся (приложение А). Способность к выветриванию определяется литологическим составом, лабораторными испытаниями образцов при многократном увлажнении — высушивании, а в северной климатической зоне — дополнительно замораживанием — оттаиванием, с учетом результатов наблюдений за природными обнажениями и грунтовыми сооружениями в аналогичных условиях. 4.3 По водопроницаемости грунты, используемые для сооружения насыпей, разделяются на дренирующие и недренирующие. К дренирующим следует относить грунты, имеющие при максимальной плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733 коэффициент фильтрации не менее 0,5 м/сут и содержание менее 10 % частиц по массе размером менее 0,1 мм. Оценка водопроницаемости грунтов возможна по показателям гранулометрического состава. К дренирующим грунтам (Кф ≥ 0,5 м/сут) относятся крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные, средней крупности, если в перечисленных грунтах содержание частиц размером менее 0,1 мм не превышает 10 % по массе. При большем содержании в них частиц размером менее 0,1 мм определение коэффициента фильтрации является обязательным. При технико-экономическом обосновании с разрешения заказчика допускается применение в качестве дренирующего грунта песков мелких и пылеватых, содержащих более 10 % частиц размером менее 0,1 мм, если коэффициент фильтрации их не менее 0,5 м/сут. Для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем коэффициент фильтрации устанавливается на основании испытания заполнителя. 4.4 Учитывая сложные и изменяющиеся во времени условия работы грунтов в конструкции земляного полотна, глинистые грунты дополнительно к ГОСТ 25100 подразделяются по степени засоленности, просадочности, набухаемости и пучинистости (приложение Б), что следует учитывать при проектировании земляного полотна. Грунты для насыпей 4.5 Грунты для насыпей следует применять с учетом их свойств и состояния, особенностей природных условий в пределах участка размещения проектируемого объекта, а также места нахождения запасов грунта (таблица 4.1). Допускается использовать местные грунты, в том числе техногенные (отходы производства): металлургические шлаки, золошлаковые смеси, материалы породных отвалов и др., пригодные для сооружения земляного полотна. Для насыпей во всех условиях можно применять грунты, состояние которых под воздействием природных факторов практически не изменяется или изменяется незначительно и не влияет на прочность и устойчивость земляного полотна. 4.6 Грунты, состояние и свойства которых существенно изменяются под воздействием природных факторов, допускаются к использованию в качестве материала для насыпей с учетом ограничений (таблица 4.1). Возможность и целесообразность применения таких грунтов устанавливают в зависимости от местных условий и технико-экономических соображений с учетом обоснованного выбора конструкций насыпей, а также способов защиты земляного полотна от разрушающего действия природных факторов. Таблица 4.1

4.7 При применении техногенных грунтов в проектах должны предусматриваться мероприятия по обеспечению стабильности основной площадки и по защите откосов от ветровой и водной эрозии. 4.8 Не допускается применять для насыпей следующие грунты: глинистые с влажностью, превышающей допустимую (п. 4.19); глинистые избыточно засоленные и сильнонабухающие, жирные глины (приложение Б); торф, ил, мел, заторфованные грунты, содержащие более 15 % органических веществ; грунты заторфованные (содержащие органические вещества в количестве 10—15 %) — для верхнего трехметрового слоя насыпей; грунты с примесью органических веществ (в количестве 3—10 %) для верхнего метрового слоя насыпи (под основной площадкой); грунты, содержащие гипс в количестве, превышающем 30 % — для насыпей на сухом основании, 20 % — для насыпей на мокром основании, 5 % —для подтопляемых насыпей. Перечисленные грунты разрешается использовать в исключительных случаях для дорог IV категории при соответствующем технико-экономическом обосновании при обязательном осуществлении мер, обеспечивающих требуемую устойчивость земляного полотна. 4.9 Для нижней части постоянно подтопленных насыпей, при сооружении которых требуется отсыпка грунта в воду, рекомендуется применять скальные (слабовыветривающиеся выветривающиеся неразмягчаемые), крупнообломочные грунты (в том числе с песчаным заполнителем), пески гравелистые, крупные, средней крупности. Допускаются также мелкие и пылеватые пески и супеси легкие при условии ограничений по крутизне откосов и технологии производства работ. При этом отметка верха отсыпки указанных грунтов назначается с учетом высоты капиллярного поднятия. Для периодически подтопляемых насыпей, при отсыпке их на незатопленное основание, нижнюю подтопляемую часть насыпи следует отсыпать из дренирующих грунтов или песчанистых супесей. 4.10 Для насыпей, возводимых средствами гидромеханизации рекомендуется использовать гравийно-галечниковые, песчано-гравелистые и песчаные грунты. Возможность применения пылеватых песков, а также супесей определяется проектом с учетом обогащения состава грунтов при их намыве, при этом в теле возводимой насыпи содержание частиц размером менее 0,1 мм должно быть не более 15 % по массе. Нормы уплотнения грунтов земляного полотна 4.11 В проектах необходимо предусматривать уплотнение грунтов при сооружении земляного полотна: для насыпей — из всех видов грунтов, за исключением слабовыветривающихся, на дорогах всех категорий; в основаниях насыпей высотой до 0,5 м и под основной площадкой в выемках и “нулевых местах”, в тех случаях, когда естественная плотность грунтов ниже нормируемой — на дорогах III категории и выше. 4.12 Требуемую в земляном полотне для песчаных и глинистых грунтов плотность сухого грунта

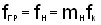

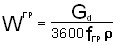

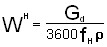

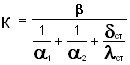

где К - минимальный коэффициент уплотнения, принимаемый по таблице 4.5СНиП 32-01-95. При этом необходимо проверять пригодность грунта карьера (резерва) по условиям его влажности (в соответствии с указаниями п. 4.19). 4.13 Уменьшение при проектировании коэффициента уплотнения по сравнению с нормами, приведенными в таблице 4.5 СНиП 32-01-95, допускается в исключительных случаях при невозможности или экономической нецелесообразности его достижения (при наличии грунтов повышенной влажности или грунтов малой влажности в засушливых зонах). При этом следует предусматривать в проекте дополнительные мероприятия, обеспечивающие общую устойчивость земляного полотна и прочность его основной площадки (уположенные откосы, песчаные подушки, бермы, прослойки геотекстильных материалов, запас на осадку и др.). 4.14 Уплотнение отсыпаемых в насыпи скальных грунтов из слабовыветривающихся, выветривающихся, лековыветривающихся пород (алевролитов, аргиллитов, мергелей, глинистых сланцев и др.), а также песчаных и глинистых грунтов обеспечивается соблюдением установленной технологии производства работ (заданной толщиной уплотняемого слоя, числа проходов уплотняющих машин и механизмов) и корректировки ее на основании предварительного пробного уплотнения [1]. 4.15 Для насыпей, возводимых из глинистых грунтов и песков с коэффициентом уплотнения К ≤ 0,95, насыпей, сооружаемых способом гидромеханизации, а также из скальных и крупнообломочных грунтов, следует предусматривать запас на осадку за счет уплотнения грунтов тела насыпи по нормам таблицы 4.2. Большие значения запаса относятся к насыпям, возводимым в короткие сроки (до 6 месяцев) из грунтов с влажностью, близкой к предельно допустимой (п. 4.19). В случаях невозможности отсыпки насыпей с полным запасом на осадку на участках, где это приводит к превышению руководящего уклона более чем на 0,002 (на подходах к мостам и др.), следует предусматривать уширение основной площадки, обеспечивающее возможность подъемки пути до проектных отметок после завершения осадки. Таблица 4.2

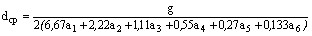

4.16 При сооружении земляного полотна в зимнее время запас на осадку за счет уплотнения грунтов тела насыпей следует принимать по п. 15.6. 4.17 фактический объем грунта, необходимого для сооружения насыпей, в тех случаях когда требуемая плотность грунта в теле насыпи больше естественной плотности грунта в резерве (карьере), определяется по формуле Vн.ф = Vн K1, где Vн - объем проектируемой насыпи, м3; К1 - коэффициент относительного уплотнения грунта в теле насыпи, определяемый по формуле

где Для ориентировочного предварительного определения объема грунта в резервах (карьерах), выемках, необходимого для возведения насыпей с требуемой плотностью грунтов, коэффициент относительного уплотнения К1, может быть принят по таблице 4.3. При возведении насыпи гидромеханизированным способом объем потребного грунта в карьере следует определять в соответствии с указаниями по проектированию гидромеханизированных работ [24]. Таблица 4.3

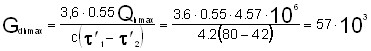

Нормы влажности грунтов 4.18 Влажность глинистых грунтов необходимо учитывать при установлении коэффициента уплотнения и оценки возможности использования этих грунтов в земляном полотне. Для насыпей следует применять грунты, имеющие преимущественно оптимальную влажность W0 и близкие к ней. Численные значения оптимальной влажности определяют по ГОСТ 22733. 4.19 Наибольшая допустимая влажность грунта, при которой обеспечивается нормируемая плотность (см. п. 4.12), устанавливается по кривой стандартного уплотнения. Ориентировочно она может быть определена по графику на рисунке 4.1. На указанном графике для пяти основных разновидностей грунта представлены теоретические зависимости, характеризующие максимально возможную их уплотняемость при различной естественной влажности.

1 — глины; 2 — суглинки; 3 — супеси; 4 — пески; 5 — черноземы Рисунок 4.1 Зависимость возможного уплотнения грунта от его естественной влажности Примечание — Зависимости ρd = f(W) рассчитаны при значениях плотности частиц грунтов ρs, равных 2,74; 2,70; 2,68; 2,66; 2,60 г/см3 соответственно для глины, суглинков, супесей, песков, грунтов с примесью органических веществ (черноземов) (для всех указанных типов грунтов при содержании воздуха в порах 5 %, что обеспечивается при правильном соблюдении технологии уплотнения). 4.20 Глинистые грунты, находящиеся в тугопластичном состоянии (0,25 < IL ≤ 0,50), используются для сооружения земляного полотна при соблюдении требований к конструкциям, изложенным в пп. 7.12—7.14, 10.5—10.7. Грунты, находящиеся в мягкопластичном состоянии (0,50 < IL ≤ 0,75), допускается использовать лишь по индивидуальным проектам на основании технико-экономических расчетов. 4.21 При влажности глинистых грунтов, мелких и пылеватых песков менее 0,75—0,80 W0 их необходимо увлажнять. В засушливых районах должны быть предусмотрены мероприятия по влагонакоплению (снегозадержание) и получению воды для поливов в местах выполнения земляных работ. При определении количества воды, потребной для увлажнения грунта, следует учитывать климатические и погодные условия района строительства и ориентироваться на обеспечение при уплотнении влажности грунта, соответствующей 0,9—1,0 оптимальной. Естественные основания 4.22 Оценку естественных оснований по условиям их увлажнения при выборе грунтов для насыпей и проектировании земляного полотна следует выполнять с учетом таблицы 4.4. Таблица 4.4

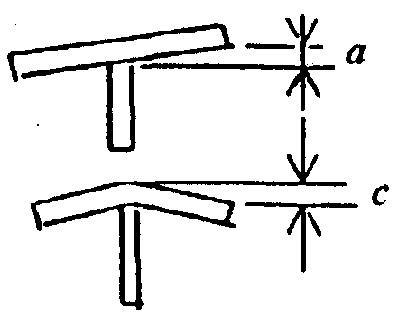

4.23 В зависимости от прочности грунтов, их влажности, степени однородности, а также значений расчетных нагрузок естественные основания насыпей следует подразделять на прочные, недостаточно прочные и слабые. При этом должны учитываться возможные изменения свойств грунтов в условиях эксплуатации. К прочным относятся естественные основания, представленные скальными и крупнообломочными грунтами (независимо от условий увлажнения), а также маловлажными и влажными песками и глинистыми грунтами твердой и полутвердой консистенции преимущественно сухие (по таблице 4.4), при которых не наблюдается деформаций основания под нагрузкой, требующих осуществления специальных мероприятий. К недостаточно прочным относятся основания преимущественно сырые (согласно таблице 4.4), сложенные неоднородными переслаивающимися по протяжению грунтами, низкие насыпи на которых могут иметь неравномерное пучение и небольшие осадки, что необходимо учитывать при проектировании. К слабым относятся мокрые (по таблице 4.4) естественные основания, сложенные переувлажненными грунтами, насыпи на которых могут иметь осадки значительные по величине и неравномерные во времени, а также терять устойчивость. Для предотвращения деформаций необходимо предусматривать специальные конструктивные решения. 5 ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА. ОЧЕРТАНИЯ ОСНОВНОЙ ПЛОЩАДКИ И ШИРИНА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА Общие положения 5.1 Поперечное очертание основной площадки проектируемого однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без устройства защитного слоя, а также из мелких и пылеватых песков следует назначать в виде трапеции шириной поверху 2,3 м, высотой 0,15 м, и с основанием, равным ширине земляного полотна, а поперечное очертание верха двухпутного земляного полотна — в виде треугольника высотой 0,2 м с основанием, равным ширине земляного полотна (рисунок 5.1). Основную площадку одно- и двухпутного земляного полотна из раздробленных скальных слабовыветривающихся грунтов, крупнообломочных с песчаным заполнителем, дренирующих песков (кроме мелких и пылеватых) следует проектировать горизонтальной, так же как и верх защитного слоя, отсыпаемого из указанных грунтов под балластной призмой. При использовании для защитного слоя мелких и пылеватых песков верх земляного полотна следует проектировать в виде сливной призмы (аналогично верху земляного полотна из глинистых грунтов). Конструкцию защитного слоя из указанных грунтов, возможность и целесообразность их применения устанавливают на основании расчетов. 5.2 Ширину земляного полотна поверху (основной площадки) новых железных дорог на прямых участках пути в пределах перегонов следует принимать по нормам, приведенным в таблице 4.1 СНиП 32-01-95. 5.3 Выемки глубиной более 6 м, располагаемые в скальных грунтах, а также располагаемые на крутых косогорах и на прижимах рек, независимо от высоты откосов на линиях II категории и выше следует проектировать под два пути. Ширину земляного полотна многопутных железных дорог следует назначать с учетом уширенного расстояния между осями второго и третьего (четвертого) путей. При соответствующем технико-экономическом обосновании третий и четвертый пути допускается проектировать и на раздельном земляном полотне. 5.4 Ширину земляного полотна насыпей, возводимых на слабых основаниях, и насыпей, возводимых с запасом на осадку, следует устанавливать с расчетом обеспечения требуемых согласно таблице 4.1 СНиП 32-01-95 размеров после полной осадки. На участке с вечномерзлыми грунтами необходимо предусматривать уширение земляного полотна с учетом его осадки за счет возможного оттаивания и уплотнения вечномерзлых грунтов основания или подземного льда; значения осадок и размеры уширения следует устанавливать расчетами. Защитный слой 5.5 Для земляного полотна из глинистых грунтов всех видов с влажностью на границе текучести WL > 0,23, кроме супесей, содержащих песчаные частицы размером от 2 до 0,05 мм в количестве более 50 % по массе, следует предусматривать усиление конструкции в зоне основной площадки: устройство под балластной призмой защитного слоя из дренирующего грунта или из дренирующего грунта в комбинации с геотекстильными материалами. Защитный слой из дренирующего грунта (с геотекстильными материалами или без них) следует применять также при использовании глинистых грунтов всех разновидностей при повышенной влажности (IL > 0,25). 5.6 Для устройства защитного слоя следует применять дренирующие грунты: крупнообломочные (с фракциями не более 0,2 м) с песчаным заполнителем, пески (за исключением мелких пылеватых). Применение недренирующих мелких и пылеватых песков допускается в исключительных случаях, обоснованных технико-экономическими расчетами при отсутствии в зоне строительства требуемых кондиционных грунтов. При этом конструкцию защитного слоя и его толщину устанавливают индивидуальным проектом. Поверхность глинистого грунта в основании защитного слоя на новых линиях следует планировать с двусторонним уклоном 0,04 от оси полотна в сторону откосов. Верх защитного слоя планируется в соответствии с требованиями п, 3.1: горизонтально—при дренирующих грунтах, в виде сливной призмы — при песках мелких и пылеватых (рисунок 5.2). 5.7 Толщина защитного слоя под балластной призмой устанавливается на основании расчетов в зависимости от вида грунта земляного полотна и его состояния, категории железной дороги, и с учетом вида грунта защитного слоя, глубины промерзания грунтов. Расчеты по определению толщины защитного слоя выполняют исходя из двух условий: обеспечения заданной прочности основной площадки, исключающей появление деформаций под воздействием поездной нагрузки выше допустимых значений;

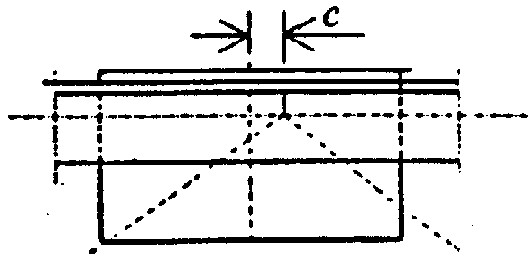

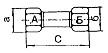

а—для однопутного земляного полотна из недренирующих грунтов без защитного слоя; б—тоже, из дренирующих грунтов; в—для двухпутного земляного полотна из недренирующих грунтов; г — то же, из дренирующих грунтов; b — ширина основной площадки земляного полотна в соответствии с данными таблицы 4.1 СНиП 32-01-95; h — величина, равная 0,15 м, если дренирующий грунт удовлетворяет требованиям к балластному материалу, плюс разность толщин балластного слоя на данном участке и на смежных с ним участках из недренирующих грунтов Рисунок 5.1 — Поперечные очертания основной площадки земляного полотна на прямых участках пути на перегонах Примечание — Рисунки б и г распространяются на мелкие барханные пески в районах засушливого климата, в этих случаях h принимается равной 0,15 м. ограничения деформаций пути под воздействием морозного пучения или набухания сильнонабухающих грунтов (при WL > 0,40). Толщину защитного слоя следует назначать по большему из полученных расчетом значений, но не менее 0,8 м для суглинков и глин, 0,5 — для супесей. Методики расчетов представлены в технических указаниях и рекомендациях [10—12], в ВСН 61-89 и в приложении В. 5.8 На участках примыкания защитных слоев к земляному полотну из скальных и других дренирующих грунтов, а также к искусственным сооружениям для исключения неравномерности морозного пучения следует предусматривать сопряжения, которые должны обеспечивать плавный переход в продольном направлении, соответствующий нормам текущего содержания пути. 5.9 В пределах раздельных пунктов на главных, приемоотправочных и подгорочных путях и на стрелочных улицах защитный слой в случае его необходимости устраивается из дренирующего грунта с обязательной укладкой геотекстильных материалов, при этом конструкция верха земляного полотна проектируется индивидуально. Высота насыпей, глубина выемок и крутизна их откосов 5.10 Максимальные значения высоты насыпей и глубины выемок определяют технико-экономическими расчетами при проектировании продольного профиля с учетом обеспечения наилучших условий охраны окружающей среды. При этом в качестве сравниваемых решений принимают: для насыпей — виадук (эстакада), а для выемок — тоннель. 5.11 Минимальную высоту насыпей следует назначать с учетом условий предотвращения заносимости снегом и песком, пучинообразования, обеспечения прочности основной площадки на участках сырых и мокрых оснований, а также возможности механизации производства работ. 5.12 Крутизну откосов насыпей и выемок следует назначать в зависимости от инженерно-геологических и климатических условий, вида грунта, его состояния, высоты откосов земляного полотна с учетом намечаемого укрепления откосов. 5.13 Значения крутизны откосов применительно к типовым конструкциям земляного полотна для обычных наиболее часто встречающихся условий, в том числе скальных, при благоприятном расположении поверхности ослабления (см. п. 10.8) приведены для насыпей в таблице 4.3, а для выемок — в таблице 4.4 СНиП 32-01-95. 6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 6.1 При проектировании земляного полотна применяют: типовые конструктивные решения для участков с простыми инженерно-геологическими и топографическими условиями в соответствии с альбомом [14]; индивидуальные проекты, разрабатываемые для отдельных участков со сложными инженерно-геологическими условиями, перечисленными в п. 6.2, а также при проектировании земляного полотна с заданными нестандартными параметрами, когда требуется проверка устойчивости и прочности земляного полотна и его основания; групповые поперечные профили, разрабатываемые для применения на ряде участков со сложными и многократно повторяющимися на рассматриваемой линии инженерно-геологическими условиями. При этом земляное полотно с уточненными на основании выполненных расчетов параметрами (по сравнению с типовыми поперечными профилями) не требует индивидуального обоснования для каждого объекта. 6.2 Индивидуальные проекты применяют для следующих объектов и условий: насыпи высотой более 12 м — из раздробленных скальных грунтов, крупнообломочных грунтов, из песков и из глинистых грунтов твердых и полутвердых; насыпи высотой более 6 м — из глинистых грунтов тугопластичных, а также из крупнообломочных грунтов с глинистым тугопластичным заполнителем; насыпи на слабых основаниях, а также при выходе ключей в пределах основания; насыпи в пределах болот I и III типов глубиной более 4 м и болот II типа глубиной более 3 м, а также при поперечном уклоне минерального дна болот I типа круче 1:10, II типа— 1:15, III — 1:20, болот с торфом неустойчивой консистенции, не поддающихся классификации; насыпи на поймах рек, на участках пересечения водоемов и водотоков, на участках временного подтопления, а также на участках земляного полотна, расположенных вдоль водотоков, водоемов, водохранилищ и морей;

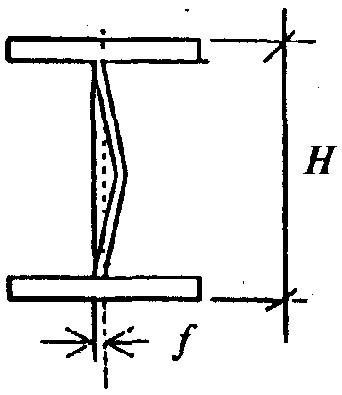

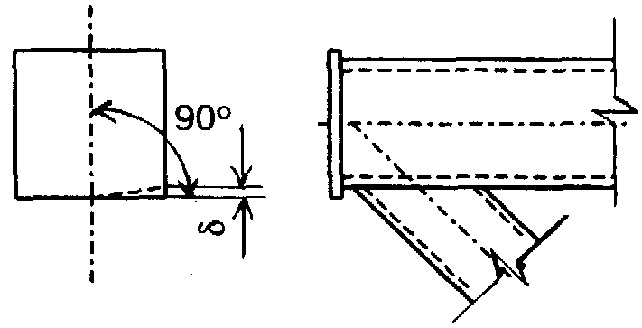

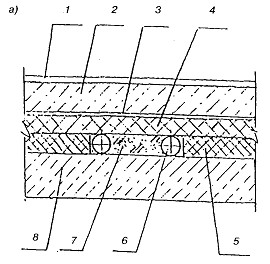

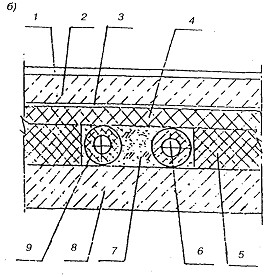

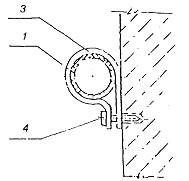

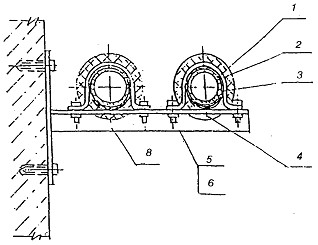

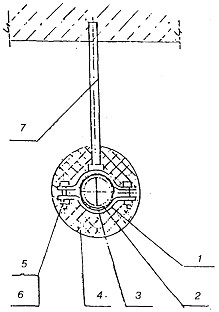

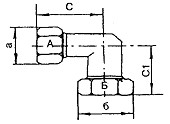

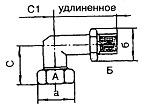

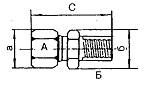

а, б, в — насыпи и выемки с защитным слоем из дренирующих песчано-гравийных грунтов; г, д, е — то же, с защитным слоем из мелких и пылеватых песков; 1 — балласт щебеночный; 2 — балласт песчано-гравийный; 3 — защитный слой; 4 — глинистый грунт Рисунок 5.2 — Земляное полотно из глинистых грунтов, характеризуемых WL > 0,23 с защитным слоем насыпи на косогорах круче 1:5, сложенных скальными грунтами, на косогорах круче 1:3, сложенных дисперсными грунтами, а также на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3 при высоте низовых откосов более 12 м; выемки при высоте откосов более 12м; выемки в скальных грунтах при неблагоприятных инженерно-геологических условиях, в том числе при залегании пластов горных пород с наклоном круче 1:3 в сторону пути; выемки в глинистых переувлажненных грунтах с показателем текучести IL > 0,5 или вскрывающие водоносные горизонты; выемки глубиной более 6 м в глинистых грунтах в районах избыточного увлажнения; выемки в сильнонабухающих грунтах, в других (в том числе искусственных) грунтах, резко снижающих устойчивость откоса и прочность основной площадки при воздействии климатических факторов и динамических воздействиях (глинистые грунты с влажностью на границе текучести более 0,4), а также насыпи, проектируемые с использованием указанных грунтов; земляное полотно на пучиноопасных участках (места с перемежающимися разнородными по своим пучинистым свойствам грунтами в зоне промерзания; насыпи высотой до 3 м на основании с мелкобугристым рельефом; участки с локальным увлажнением пучинистых грунтов, концевые участки скальных выемок, участки с нарушением температурного режима); земляное полотно в местах активных склоновых процессов (на участках с наличием или возможным развитием оползней, обвалов, осыпей, каменных россыпей, снежных лавин, селей, оврагов); земляное полотно на участках с развитием естественных или искусственных подземных полостей (горные выработки, кареты); земляное полотно в местах пересечения его трубопроводами; земляное полотно, при сооружении которого используются гидромеханизация и взрывные способы производства работ, а также земляное полотно с элементами геотекстильных и теплоизоляционных материалов в конструкции; земляное полотно, пристраиваемое к существующему при наличии на последнем балластных корыт и лож на основной площадке, балластных шлейфов на откосах существующей насыпи из недренирующих грунтов, которые невозможно удалить при нарезке уступов и на участках наблюдающихся или наблюдавшихся деформаций эксплуатируемого пути; земляное полотно в районах распространения вечномерзлых грунтов: при основаниях с относительной осадкой более 0,1, в том числе на марях, а также на наледных участках, на участках с наличием подземного льда, развития термокарста, солифлюкций, бугров пучения; насыпи и выемки на участках с грунтами, подверженными разжижению при динамическом воздействии; насыпи при насыщенных водой грунтах основания и переходные участки от насыпей к выемкам на косогорах круче 1:2; земляное полотно в районах строительства с высокой сейсмичностью (7 баллов и более — в соответствии со СНиП 11-7-81*). 6.3 При проектировании земляного полотна необходимо учитывать влияние климатических условий района при наиболее неблагоприятном сочетании внешних факторов, а также специфические условия проявления деформаций на эксплуатируемых участках земляного полотна в районе проектируемой линии. Проект земляного полотна разрабатывается на основании материалов, характеризующих топографические и инженерно-геологические условия объекта, отражающих его специфические особенности, и должен содержать: — решение по конструкции земляного полотна и способам его защиты от вредного воздействия внешних факторов, с указанием границ их применимости; — мероприятия по охране окружающей среды (обеспечение экологического равновесия), требования по технологии производства работ; —технико-экономическое обоснование принятых решений, характеристики рассмотренных вариантов при наличии альтернативных решений. Указанные материалы должны быть отражены на чертежах (продольном и поперечных профилях, детали конструкции — на отдельных чертежах) и в пояснительной записке в соответствии со СНиП 11-02-96. По крупным объектам (оползневой косогор, пересечение водоема, глубокое болото и др.) материал оформляется в виде отдельного раздела проекта. 6.4 В зависимости от специфики объекта расчетом проверяются: устойчивость земляного полотна (общая, а при необходимости и местная), стабильность основания, прочность и деформативность конструкции принятых защитных устройств. При проверке устойчивости земляного полотна следует учитывать снижение прочностных характеристик грунтов под влиянием вибродинамического воздействия поездов. В приложении Г приведены рекомендации по методике расчета устойчивости откосов и даны примеры расчетов. 6.5 Для установления расчетных характеристик грунтов могут быть использованы положения нормативных документов (например, СНиП 2.02.01-83*), а также данные, полученные на основании анализа состояния аналогичных конструкций, успешно эксплуатируемых в условиях, подобных рассматриваемым. При разработке проекта земляного полотна обязательно натурное определение расчетных характеристик грунтов и других исходных данных по материалам инженерно-геологического, гидрогеологического и гидрологического обследования объекта. 6.6 Программа обследования составляется в зависимости от специфики объекта и решаемой задачи, с учетом степени изученности участка размещения объекта. Объем работ и порядок обработки материалов устанавливаются в соответствии с рекомендациями методических указаний по инженерно-геологическим изысканиям [30] и действующим ГОСТам (приложение С). 6.7 Размеры и очертания поперечного профиля земляного полотна следует назначать с учетом обеспечения механизации всех производственных процессов, предусматривать технологические полки шириной не менее 5 м на подлежащих укреплению высоких откосах выемок и насыпей [1], технологические полки безопасности на откосах скальных выемок (см. п. 10.14) и др. 7 НАСЫПИ Общие положения 7.1 Конструкцию насыпей следует проектировать в зависимости от их высоты, вида, свойств и состояния применяемого грунта, поперечного уклона местности, инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий и способов производства земляных работ. Для типовых решений очертания насыпей необходимо назначать в соответствии с указаниями таблицы 4.3 СНиП 32-01-95, руководствуясь поперечными профилями на рисунке 7.1. В соответствии с требованиями раздела 3 следует предусматривать усиление конструкций насыпи в рабочей зоне путем устройства защитного слоя под балластной призмой. 7.2 Для насыпей на сухом и прочном основании допускаются все грунты, пригодные для их возведения (см. таблицу 4.1). При этом следует, как правило, использовать грунт из ближайших выемок, притрассовых карьеров и резервов, а при его отсутствии — техногенные грунты. 7.3 При соответствующем обосновании допускается проектирование насыпей из разнородных грунтов. При этом в случае расположения песка (за исключением защитного слоя в основной площадке) над глинистым грунтом поверхности последнего необходимо придавать поперечный уклон 0,04—0,10 от середины к краям насыпи. Поверхность слоя песка, расположенного под слоем глинистого грунта, подлежит выравниванию без придания уклонов. Каждый слой отсыпаемого грунта должен располагаться по всей ширине насыпи (исключение составляют случаи устройства защитных экранов на откосах). Сопряжение в продольном направлении слоев разнородных грунтов должно осуществляться с уклоном не круче 0,15—0,20 при высоте насыпи над сопрягаемыми слоями более глубины промерзания; сопряжение разнородных грунтов в уровне защитного слоя следует предусматривать с продольным уклоном в соответствии с рекомендациями п. 5.8. В сейсмических районах более тяжелые грунты рекомендуется располагать в нижней части насыпи (рисунок 7.2). 7.4 Для насыпей, отсыпаемых из скальных слабовыветривающихся и выветривающихся грунтов (горной массы), а также из крупнообломочных (валунных и глыбовых) грунтов, верхний слой мощностью не менее 0,5 м следует проектировать из гравийно-галечниковых или щебенистых грунтов, наиболее крупные фракции в которых не должны превышать 0,2 м. В нижележащих слоях насыпи максимально допустимый размер камня устанавливается при пробном уплотнении в зависимости от принятой толщины отсыпаемого слоя.

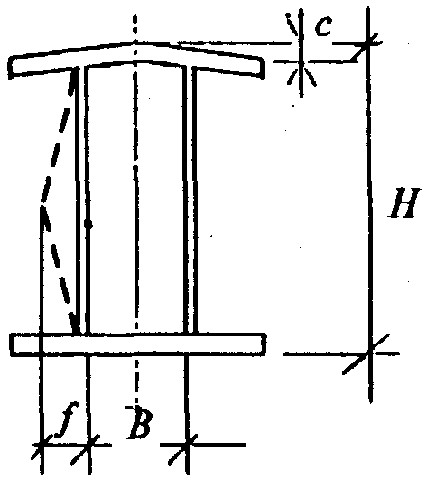

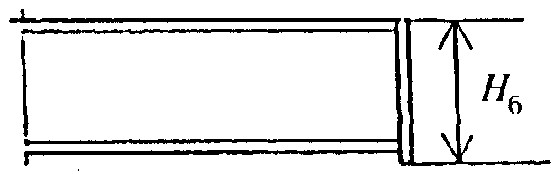

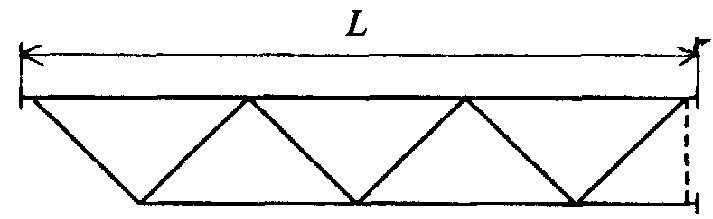

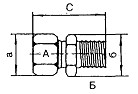

а — насыпь без защитного слоя Н ≤ 6 м; б — то же, высотой от 6 до 12 м; в — насыпь с защитным слоем Н ≤ 6 м; г — то же, высотой от 6 до 12м Рисунок 7.1 — Поперечные профили насыпей из недренирующих грунтов при поперечном уклоне местности не круче 1:5 7.5 При проектировании насыпей из глинистых грунтов, характеризуемых влажностью на границе текучести WL ≥ 0,40, а также из других специфических грунтов, в том числе техногенных (прочностные свойства которых в конструкции под воздействием природных факторов могут значительно снижаться), необходимо предусматривать отсыпку верхнего слоя из песков, а также создание защитного экрана на откосах. 7.6 При проектировании пересечений железнодорожной линии с трубопроводами последние должны быть реконструированы или переустроены, при этом предусматривают надземную (на опорах или эстакадах) или подземную их прокладку.

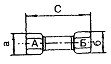

а—дренирующий грунт расположен над глинистым; б—глинистый грунт находится между слоями дренирующего; 1 —дренирующий грунт; 2 — глинистый грунт Рисунок 7.2 — Схемы возможного расположения разнородных грунтов в насыпях Устройство переходов трубопроводов в теле насыпи запрещается (СТН Ц-01-95). 7.7 Состав работ по подготовке оснований насыпей следует назначать с учетом высоты проектируемой насыпи и поперечному уклону местности. Во всех случаях подлежит удалению и складированию почвенно-растительный слой с площади основания насыпи для последующего использования его в природоохранных целях (в том числе для покрытия откосов земляного полотна, рекультивации карьеров). В местах, где срезка почвенно-растительного слоя нецелесообразна вследствие низкого уровня его плодородия, необходимо предусматривать удаление дерна в основании насыпей высотой до 0,5 м на равнинных участках и косогорах крутизной до 1:10, а также в основании насыпей высотой до 1 м на косогорах крутизной от 1:10 до 1:5. В таежных и лесных районах при подготовке основания под насыпи необходимо предусматривать удаление валежника; при высоте насыпи до 1 м обязательна сплошная корчевка пней и удаление мохового покрова; при большей высоте насыпей пни могут быть оставлены, но спилены так, чтобы высота их не превышала 0,2 м. 7.8 В пределах косогоров крутизной от 1:5 до 1:3 независимо от высоты насыпей требуется нарезка уступов в соответствии с рисунком 7.3. Ширина уступов принимается равной от 1 до 4 м. Поверхности уступов следует придавать поперечный уклон в низовую сторону величиной 0,01—0,02, стенки уступов при их высоте до 1 м можно проектировать вертикальными, а при высоте до 2 м — с наклоном около 1:0,5. Нарезка уступов не предусматривается для насыпей, размещаемых на косогорах, сложенных дренирующими грунтами и не имеющих растительного покрова. Необходимость подготовки основания насыпей, размещаемых на косогорах, сложенных скальными грунтами, следует устанавливать в зависимости от местных условий. При небольшой высоте насыпей на косогорах, а также на участках полувыемок и полунасыпей следует обеспечивать однородные грунтовые условия под основной площадкой в пределах зоны промерзания за счет частичной замены естественных грунтов насыпными (в том числе дренирующими) для исключения неравномерного пучения (рисунок 7.2). При этом толщина слоя насыпного грунта hmin должна быть не менее указанной в таблице 7.1. Насыпи на сыром и мокром основании 7.9 Насыпи на сыром и мокром основании следует проектировать преимущественно из дренирующих грунтов. При использовании мелких и пылеватых песков и глинистых грунтов следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие устойчивость и прочность земляного полотна и его основания: осушение грунтов основания посредством углубленных канав, дренажей, прослоев из дренирующих грунтов, геотекстильных материалов, устройство берм.

а — насыпь высотой низового откоса до 12 м; б — деталь нагорной канавы с бермой в грунте естественного сложения; в — низкая насыпь на косогоре; г — полунасыпь-полувыемка; l — ширина нижнего уступа определяется из условия возможности уплотнения грунтов нижней части насыпи; 1 — защитный слой Рисунок 7.3 — Поперечные профили насыпей на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3 Примечание — Очертания верха земляного полотна назначаются в соответствии с требованиями п. 3.1. 7.10 Бровка насыпей должна возвышаться над уровнем длительно (более 20 суток) стоящих поверхностных вод или над наивысшим расчетным уровнем грунтовых вод, а при сырых основаниях над поверхностью земли на величину, достаточную для предохранения основной площадки от пучения и просадок. Размер этого возвышения следует устанавливать в зависимости от вида грунтов, высоты капиллярного поднятия, глубины промерзания в районе строительства, но не менее значений, указанных в таблице 7.1. Для насыпей из суглинков и глин возможно некоторое уменьшение указанных высот при условии устройства капилляропрерывателя. Глубину промерзания следует принимать по карте 3 приложения 1 СНиП 2.01.01-82 (см. приложение Н) или по данным местных гидрометеостанций. За расчетный уровень грунтовых вод следует принимать расчетный осенний уровень, а при отсутствии необходимых данных — наивысший возможный уровень, определяемый по верхней границе оглеения грунтов. Возвышение бровки насыпей дорог IV категории допускается уменьшать по сравнению с нормами таблицы 7.1 на основании данных опыта эксплуатации дорог в районе строительства, но не более чем в 1,5 раза. Таблица 7.1 В метрах

7.11 Для насыпей на слабых и недостаточно прочных основаниях необходимо выполнять проверку устойчивости откосов насыпей и стабильности грунтов основания, определять интенсивность осадок основания. В обоснованных технико-экономическими расчетами случаях следует предусматривать мероприятия по сокращению сроков стабилизации. Насыпи из глинистых грунтов повышенной влажности 7.12 Глинистые грунты повышенной влажности (тугопластичные с показателем текучести 0,25 < IL ≤ 0,50) допускается применять для насыпей типовых конструкций при высоте их до 6 м (рисунок 7.4) на естественном сухом или осушаемом основании при крутизне откосов, указанной в таблице 4.3 СНиП 32-01-95. При высоте насыпей из этих грунтов более б м, а также при переувлажненных грунтах (с показателем текучести IL > 0,50) независимо от высоты насыпей требуется индивидуальное проектирование, установление способов снижения их влажности. 7.13 В проектах насыпей из грунтов повышенной влажности и осушаемых переувлажненных необходимо предусматривать мероприятия, учитывающие возможность последующей повышенной осадки грунтов тела насыпи —конструктивный запас по высоте (по нормам таблицы 4.2) или по ширине верха насыпи.

Рисунок 7.4 — Типовой поперечный профиль насыпи высотой до 6 м из глинистых грунтов тугопластичной консистенции (0,25 < IL ≤ 0,5) При сравнении возможных вариантов следует учитывать затраты на подготовку (осушение) грунтов и повышенные эксплуатационные расходы в первые годы работы таких насыпей. 7.14 Для осушения грунтов повышенной влажности и переувлажненных возможно применение следующих способов: — естественное просушивание грунтов в летний и осенний периоды, если климатические условия (температура, ветер, отсутствие атмосферных осадков) являются благоприятными и стабильными во времени; — осушение грунтов неактивными добавками (топливные золы, шлаки, отходы горно-рудной промышленности) или путем чередования слоев грунта (переувлажненного и сухого) из двух источников; —осушение грунта активными добавками (негашеной известью, цементом, золой-уноса, гипсом, безводной кристаллической фосфорной кислотой и др.). При этом наибольший эффект достигается при сооружении насыпей из пылеватых песков, супесей, легких суглинков, использование конструктивных решений [25]. 8 НАСЫПИ НА БОЛОТАХ Общие положения 8.1 Насыпи на болотах следует проектировать с учетом: — категории дороги; — типа и глубины болота; — уклона минерального дна болота и вида слагающих его грунтов; — вида грунтов и материалов, используемых для сооружения насыпи; — высоты насыпи; — рельефа местности. 8.2 При проектировании и строительстве земляного полотна следует различать три основных типа болот: I — заполненные торфом и другими болотными грунтами устойчивой консистенции, сжимающимися под нагрузкой от насыпи высотой до 3 м; II — заполненные торфом и другими болотными грунтами разной консистенции, в том числе выдавливающимися под нагрузкой от насыпи высотой 3 м; III — заполненные болотными грунтами в разжиженном состоянии, выдавливающимися под нагрузкой, с торфяной коркой (сплавиной) или без нее. Тип болот необходимо устанавливать по данным инженерно-геологических изысканий на основании: — геологического разреза на глубину не менее 1 м ниже поверхности минерального дна; — физико-механических характеристик торфа и других болотных грунтов. При установлении типа болот может быть использована таблица приложения Д. 8.3 При проектировании насыпей на болотах необходимо обеспечивать: непревышение допустимых расчетных значений упругих осадок насыпей на дорогах скоростных, особогрузонапряженных, I—III категорий — 2 мм, на дорогах IV категории — 3 мм [12]; ограничение по возможности сроков осадки грунтов основания насыпей строительным периодом. Пересечение болот трассой линии следует предусматривать в узких местах, преимущественно на участках с меньшей глубиной и минимальным поперечным уклоном минерального дна. 8.4 Для сооружения насыпей на болотах следует использовать преимущественно дренирующие грунты для всей насыпи или ее нижней части. При отсутствии таких грунтов допускается применять для сооружения насыпей на болотах I и II типов мелкие недренирующие пески, пылеватые пески и песчанистые супеси. Проектировать насыпи из указанных грунтов следует в соответствии с приведенными поперечными профилями (рисунки 8.1—8.5). Использование тяжелых супесей и суглинков для отсыпки нижней части насыпи (в зоне выторфовывания) допускается в исключительных случаях на болотах I и II типов с обязательным усилением конструкции земляного полотна и при технико-экономическом обосновании, учитывающем, помимо первоначальных строительных затрат, повышенные расходы на содержание земляного полотна и верхнего строения пути в период временной эксплуатации. Для отсыпки верхней части насыпи (выше уровня болота на 0,5 м) допускаются все грунты, пригодные для возведения насыпей, при условии обеспечения необходимого возвышения бровки. 8.5 Возвышение бровки насыпи над поверхностью болота следует назначать не менее: для дренирующих грунтов 0,8 м при полном удалении торфа в основании и 1,2 м при частичном выторфовывании, для мелких и пылеватых песков и песчанистых супесей — 2м. Насыпи на болотах 1 типа 8.6 На болотах 1 типа насыпи высотой до 3 м следует проектировать с полным или частичным удалением торфа из основания с заменой его минеральным грунтом. Полное удаление торфа необходимо предусматривать на болотах глубиной до 2 м при высоте насыпей до 3 м (рисунок 8.1). Частичное удаление торфа применяют на болотах глубиной до 2 м при высоте насыпи более 2 м, а также на болотах глубиной до 4 м (рисунок 8.2). При этом глубину траншей выторфовывания необходимо назначать исходя из условий, чтобы сумма высоты насыпи над поверхностью болота и глубины траншеи выторфовывания была бы не менее 3,5 м для дорог I—III категории и не менее 3 м для дорог IV категории. При этом отношение суммарной мощности насыпного слоя с учетом расчетной осадки к толщине уплотненного слоя торфа должно быть не менее 2:1. Крутизну откоса траншеи выторфовывания следует устанавливать в зависимости от способа производства работ в пределах от 1:0 до 1:0,5. Для дорог IV категории перечисленные в п. 8.6 параметры допускается уменьшать исходя из условий обоснованного снижения сметной стоимости с учетом местных особенностей. 8.7 Насыпи высотой 3 м и более на болотах I типа следует проектировать в соответствии с поперечными профилями, приведенными на рисунке 8.3 с использованием торфа в качестве естественного основания насыпи. При больших высотах насыпей и глубинах болот насыпи могут быть запроектированы с бермами с учетом технико-экономического обоснования. При этом обязательной является проверка расчетом упругой осадки насыпей. В случае превышения допустимого значения упругой осадки (см. п. 8.3) следует предусматривать усиление конструкции — увеличение толщины насыпи* за счет увеличения ее высоты или частичной замены торфа в основании насыпи грунтом. _______ * Толщина насыпи определяется по оси пути и включает в себя: высоту насыпи над поверхностью болота, глубину траншеи выторфовывания и осадку торфа под насыпью. 8.8 Проверку непревышения допустимых упругих осадок следует проводить и при частичном выторфовании при высоте насыпи менее 3 м, если отношение толщины насыпи к толщине обжатого торфа в основании менее 3:1 на дорогах I—III категорий и менее 2:1 на дорогах IV категории и подъездных путях. Методика расчета представлена в методических рекомендациях [12]. 8.9 При оставлении торфа в основании насыпей (полном или частичном) объем земляных работ по возведению насыпей следует определять с учетом осадки насыпи вследствие сжимаемости торфа в ее основании. Ориентировочно осадку основания насыпей высотой до 4 м на болоте глубиной до 4 м можно определять по нормам, приведенным в таблице 8.1. Величину осадки у краев траншей выторфовывания S при проектировании насыпей из пылеватых песков и легких супесей (см. рисунок 8.2) допускается принимать равной 20 % толщины обжимаемого слоя торфа. Осадку насыпей при любом сочетании их высоты и мощности слоев торфа в основании приближенно можно определить расчетом в соответствии с рекомендациями приложения Е. На стадии технико-экономических исследований для предварительных расчетов при сравнении вариантов трасс, определении оптимального сочетания глубины выторфовывания и высоты насыпи над поверхностью болота можно также применять номограммы, приведенные в приложении Е.

а—из дренирующих грунтов; бив — из мелких и пылеватых песков, песчанистых супесей; 1:m — крутизна откосов траншеи выторфовывания (от 1:0 до 1:0,5) Рисунок 8.1 — Поперечные профили насыпей высотой до 3 м с предварительным выторфовыванием на болотах 1 типа глубиной до 2 м при поперечном уклоне основания не круче 1:10

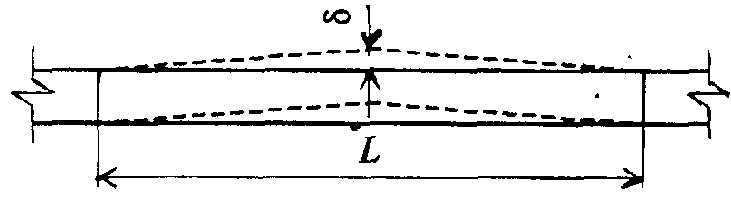

а — из дренирующих грунтов; б—из мелких и пылеватых песков, песчанистых супесей; 1 :m — крутизна откосов траншеи выторфовывания (от 1:0 до 1:0,5); /)„ — глубина траншеи выторфовывания; S — осадка насыпи Рисунок 8.2 — Поперечные профили насыпей высотой от 2 до 3 м с частичным выторфовыванием на болотах I типа глубиной от 2 до 4 м при поперечном уклоне минерального дна болота не круче 1:10

а—из дренирующих грунтов; б — из мелких и пылеватых песков, песчанистых супесей Рисунок 8.3 — Поперечные профили насыпей высотой более 3 м на болотах I типа глубиной до 4 м при поперечном уклоне минерального дна болота не круче 1:10Таблица 8.1

Насыпи на болотах I—II, II и III типов 8.10 Насыпи из дренирующих грунтов на болотах I—II, II типов глубиной до 3 м следует проектировать с расчетом полного удаления торфа устойчивой консистенции и посадки насыпи на минеральное дно болота, применительно к поперечным профилям, приведенным на рисунке 8.4, а. Глубину канав-торфоприемников следует назначать равной толщине растительно-корневого покрова, но не менее 1 м. При использовании для сооружения насыпей на болотах I—II и II типов мелких и пылеватых песков и песчанистых супесей следует предусматривать полное удаление торфа в основании (рисунок 8.4, б). Вырезается растительно-корневой покров, после чего разрыхляются нижележащие слои и удаляется всплывающий торф за пределы траншеи выторфовывания. Нижняя часть насыпи (ниже поверхности болота) сооружается путем отсыпки грунта в воду. При такой технологии взамен торфоприемников с двух сторон насыпи нарезаются водоотводные канавы. Указанные работы рекомендуется выполнять в зимнее время. При проектировании насыпей на болотах всех типов, сооружаемых способом гидромеханизации, следует рассматривать варианты конструкции насыпи с пляжными откосами. Высоту пляжного откоса в месте сопряжения его с откосом насыпи следует принимать равной 1 м над основанием насыпи. 8.11 Насыпи на болотах III типа глубиной до 4 м следует проектировать, предусматривая использование минерального дна болота в качестве основания земляного полотна, с учетом предварительного удаления торфяной корки (рисунок 8.5) или без удаления. В последнем случае толщина насыпи с учетом ее части, расположенной ниже уровня болота, должна быть не менее 3 м над поверхностью торфяной корки, при этом следует вдоль подошвы откоса насыпи предусматривать устройство прорезов на всю толщину растительного слоя. Осадку насыпи за счет сжатия торфяной корки можно определить по нормам, приведенным в таблице 8.1. Крутизну откосов насыпей выше поверхности болота следует назначать по нормам, приведенным в таблице 4.3 СНиП 32-01-95 и таблице 8.2 с учетом угла естественного откоса под водой. Таблица 8.2

8.12 При проектировании насыпей на болотах с сохранением торфа в основании могут быть применены конструктивно-технологические мероприятия, направленные на обеспечение устойчивости насыпи, стабильности грунтов основания, снижение значения общих и упругих осадок и т.д. Основными из этих мероприятий являются: — устройство берм или уположенных откосов;

а — из дренирующих грунтов; б — из мелких и пылеватых песков, песчанистых супесей; 1 — торфоприемник, 2 — вспомогательная линия для определения ширины траншеи выторфовывания Рисунок 8.4 — Поперечные профили насыпей на болотах II типа глубиной до 3 м при поперечном уклоне основания не круче 1:15

1 — торфяная корка Рисунок 8.5 — Поперечный профиль насыпи на болотах III типа глубиной до 4 м при поперечном уклоне основания не круче 1:20 — устройство в основании вертикальных грунтовых свай или свай из других материалов, в том числе конструкций ростверкового типа; — устройство настилов под насыпью или армирование самой насыпи, в том числе геотекстильными материалами; — устройство дренажных прорезей или вертикальных дрен; — увеличение высоты насыпи или глубины выторфовывания; — мероприятия для предотвращения сползания насыпи при наклонном дне болота (выравнивание дна, устройство упорных каменных призм и др.); — использование геотекстильных материалов, укладываемых непосредственно на поверхность болота или на выравнивающий слой грунта (для перераспределения нагрузки, выравнивания осадки и предупреждения локального продавливания насыпного грунта в основание). 8.13 Проектирование насыпей из местных глинистых грунтов должно выполняться в соответствии с требованиями п. 8.4 при крутизне откосов в нижней части насыпи не круче 1:2, с устройством защитного слоя под балластной призмой (см. п. 5.5). При расчетах устойчивости насыпи следует учитывать снижение прочностных характеристик грунтов, вызываемое особенностями условий производства земляных работ. 8.14 На дорогах высокой грузонапряженности, высокоскоростных, а также при ускоренных темпах строительства для создания равнопрочного по протяжению земляного полотна на болоте I типа и смежных с ним участках рекомендуется рассматривать варианты проектирования насыпей высотой до 2 м на болотах I типа глубиной до 3 м с полным удалением торфа в основании. 8.15 При проектировании насыпей на болотах с оставлением торфа в основании обязательна: проверка непревышения допустимого значения упругих осадок грунтов основания насыпи, а также интенсивности осадок [12]. Для таких объектов необходимо предусматривать испытание готового земляного полотна пробными нагрузками (приложение Ж). 9 НАСЫПИ В УСЛОВИЯХ ПОДТОПЛЕНИЙ 9.1 Насыпи на участках подтопления следует проектировать с учетом постоянного или периодического воздействия водных масс водотоков или водоемов, которое проявляется в виде обводнения грунта тела насыпей, размывающего воздействия, вызываемого течением водного потока или волнением, разрушения и загромождения откосов земляного полотна льдом. 9.2 На прижимных участках трассы, где размещение земляного полотна ограничено с одной стороны крутыми (как правило, скальными) косогорами, а с другой — водотоками (и водоемами), в большинстве случаев не имеющими прибрежных террас по технико-экономическим соображениям, предпочтительно проектирование земляного полотна прислоненными насыпями. На прижимных участках следует проверять достаточность возвышения бровки земляного полотна (установленной в соответствии с указаниями п. 9.3) на условиях заторных и зажорных явлений. 9.3 Бровка земляного полотна на подходах к водопропускным сооружениям через водотоки в пределах их разлива, при расположении железнодорожных линий вдоль водотоков, озер, морей, водохранилищ, а также бровка оградительных и водораздельных дамб должны возвышаться над наивысшим уровнем воды при пропуске наибольшего паводка с учетом подпора, наката волны на откос, ветрового нагона, приливных и ледовых явлений не менее чем на 0,5 м, а бровка незатопляемых регуляционных сооружений и берм — не менее чем на 0,25 м. Наивысший расчетный уровень воды следует определять по СНиП 2.01.14-83 исходя из вероятности превышения: — на скоростных, особогрузонапряженных линиях и линиях I—III категорий общей сети — 1:300 (0,33%); — на линиях IV категории общей сети — 1:100 (1 %); — на подъездных путях IV категории — 1:50 (2 %). На подъездных путях, где по технологическим причинам не допускается перерыв движения, в обоснованных случаях вероятность превышения наивысшего расчетного уровня воды следует принимать равной 1:100 (1 %). Подпор следует определять с учетом возможного размыва русла под мостом, но не более чем на 50 % полного размыва. Высоту ветрового нагона и высоту наката волн следует определять по СНиП 2.06.04-82* для обеспеченностей указанных выше расчетных уровней воды. Для малых мостов и труб расход допускается определять с учетом аккумуляции воды перед сооружением. 9.4 Откосы и подошвы насыпей и берм на подходах к мостам и трубам, откосы регуляционных сооружений и конусов мостов в пределах подтопления должны быть укреплены от воздействия льда, волны и течения воды. Границы отдельных частей крепления и их тип (мощность) следует рассчитывать по эпюрам волновых нагрузок (СНиП 2.06.04-82*) исходя из обеспеченности расчетного шторма. При расчетах мощности крепления на волновые воздействия обеспеченность расчетной высоты волны принимается 5 % в системе расчетного шторма обеспеченности 4 % (1 раз в 25 лет). Верх крепления доводится до бровки откоса, если ее отметка определена из гидрологических условий водотока по п. 9.3 или до той же отметки на откосе при более высокой насыпи. В конструкциях крепления следует предусматривать меры, исключающие затекание воды под крепление с вышерасположенной части откоса. Тип и мощность крепления определяют по условиям, соответствующим расчетным расходам воды. Вероятности превышения расходов и соответствующих им уровней воды на пике паводков, при которых действуют указанные факторы, следует принимать в зависимости от категорий дорог: на линиях III и более высоких категорий и на всех линиях, не допускающих по технологическим причинам перерыва движения, —1:100 (1 %); на линиях IV категории 1:50 (2 %). Пример расчета волнового воздействия, выполненный в соответствии с требованиями СНиП 2.06.04-82*, ВСН 206-87, НИМП-72 приведен в приложении П. Для защиты подтопляемых насыпей от размывов могут применяться конструкции пассивного и активного типа (пляжные откосы, бермы, дамбы). В соответствии с условиями эксплуатации и действующими нагрузками назначаются способы защиты подтопляемых откосов насыпей в соответствии с рекомендациями настоящего документа и альбома типовых конструкций [22]. 9.5 Для защиты откосов от размывающего воздействия при расчетной скорости течения водотока до 4—5 м/с наиболее целесообразно использовать разрыхленные слабовыветривающиеся скальные грунты особенно в горных районах. При отсутствии такого материала, а также при скорости течения свыше 4—5 м/с следует проектировать в качестве защиты инженерные конструкции (сборные и монолитные железобетонные плитные покрытия, жесткие и гибкие покрытия, защитные и подпорно-оседающие стены, сборные железобетонные ряжи, береговые ограждения и др.). Для снижения размывающего воздействия потока на земляное полотно при высокой скорости течения предусматривают устройство поперечных сооружений (бун, шпор, полузапруд и др.). Целесообразность применения их и порядок размещения на объекте, а также необходимость срезки противоположного берега рекомендуется проверять моделированием речного потока. В пределах между поперечными сооружениями для укрепления откосов насыпи следует применять способы защиты, учитывающие снижение скорости течения в этих зонах. 9.6 Защитные конструкции из разрыхленных скальных слабовыветривающихся грунтов (несортированной горной массы) могут быть запроектированы в виде защитных берм и уширенных защитных призм. Основным типом укрепления является конструкция в виде защитной призмы (берм) (рисунок 9.1), которая отсыпается из несортированной горной массы, содержащей не менее 50 % камней расчетного диаметра dk. Толщину защитного слоя следует принимать не менее трех расчетных диаметров, при ширине призмы поверху не менее 1 м. При невозможности по местным условиям одновременной отсыпки ядра насыпи и защитной призмы ширину ее поверху следует назначать не менее 3 м. Определение dk, приведенного к диаметру шара, производится в зависимости от скорости течения водотока и крутизны откоса (приложение 3). При этом одновременно обосновывается заложение наружного откоса защитной призмы mп на основании технико-экономических расчетов. На вогнутых участках русла реки, в северных районах, где откосы насыпи могут подвергаться интенсивному воздействию ледохода, следует предусматривать защитную призму шириной поверху не менее 3 м с внешним откосом не круче 1:2.

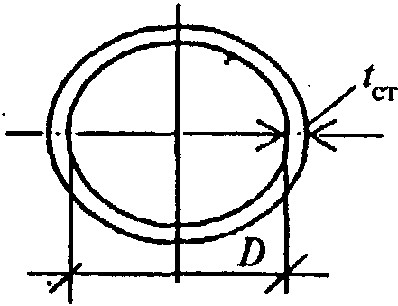

а и б — соответственно при неразмываемых и размываемых грунтах основания; 1 — несортированная горная масса, содержащая камень расчетной крупности dk, в количестве ≥ 50 %; mn — заложение наружного откоса защитной призмы Рисунок 9.1 — Конструкция укрепления подтопленного откоса насыпи несортированной горной массой в виде защитной призмы

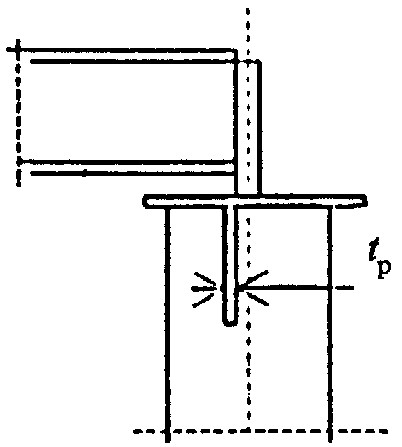

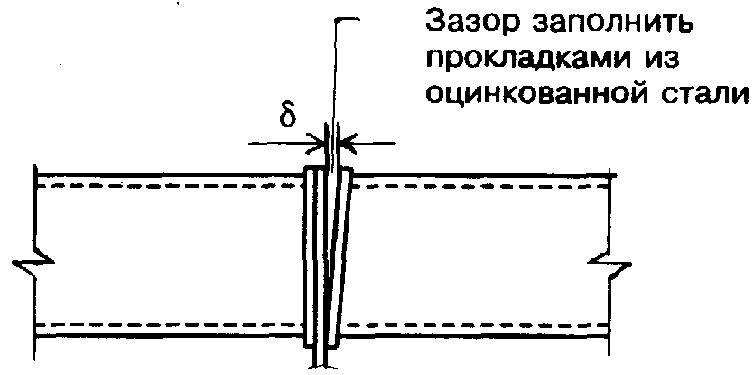

1 — контур защищаемого откоса; 2 — несортированная горная масса, содержащая dk ≥ 25 %; hmax — наибольшая высота уступа при размыве Рисунок 9.2 — Конструкция укрепления подтопленного откоса насыпи несортированной горной массой, отсыпаемой под углом естественного откоса в виде уширенной защитной призмы При размываемых грунтах основания следует у подошвы насыпи предусматривать упорную призму—рисберму (рисунок 9.1, б), требования к крупности камня в которой такие же, как и для камня защитной призмы на откосе (приложение 3). Конструкция упорной призмы определяется по расчету. 9.7 Уширенные защитные призмы рекомендуются для защиты откосов от паводковых вод и ледохода на дорогах III и IV категорий при расчетной скорости течения до 4 м/с и высоте насыпей не свыше 10 м (рисунок 9.2). Эта конструкция создается путем пересыпки под углом естественного откоса несортированной горной массы, содержащей обломки расчетного диаметра не менее 25 %. Эта конструкция рассчитана на последующее частичное ее переформирование под воздействием паводковых вод и ледохода с образованием на откосе самоотмостки из крупного камня. Целесообразность устройства такой конструкции определяется технико-экономическим расчетом. Определение размеров уширенной защитной призмы Δl возможно по приложению И. 9.8 Гибкие железобетонные покрытия различной толщины от 5 до 15 см целесообразны при ожидаемых неравномерных осадках откосов насыпей и их заложении не круче 1:2. Они располагаются в границах от расчетных отметок верха крепления до меженного уровня. В зоне меженного горизонта необходимо создание упора в виде каменной призмы, устойчивой на воздействие потока и льда. Покрытия в подводной части берегового склона применяют толщиной 5 см на подложке из геотекстиля [2]. 9.9 Защитные стены следует применять для укрепления земляного полотна при расположении его на стесненных участках русла при высоких скоростях течения. Их проектируют с фундаментом, заглубляемым на величину, не меньшую расчетной глубины размыва. Подпорно-оседающие стены являются бесфундаментной разновидностью продольных берегоукрепительных сооружений. Они состоят из одевающих стен и оседающих массивов (рисунок 9.3). Основным преимуществом этой конструкции по сравнению с защитными стенами является отсутствие фундамента, что резко снижает их стоимость и трудоемкость работ по сооружению [5]. 9.10 В северных районах на реках с интенсивным ледоходом рекомендуется проверять берегозащитные сооружения на устойчивость под влиянием ледового воздействия [6, 21, 33].

1 — сборная одевающая стена из блоков; 2 — насыпь (или защищаемый берег); 3 — противовес (наращенный участок оседающего массива); 4 — прокладка из толя; 5 — сборно-монолитный оседающий массив Рисунок 9.3 — Конструкция сборной подпорнооседающей стены 9.11 Для укрепления следует назначать конструкции, приведенные в альбоме типовых конструкций [28]: каменные наброски различных модификаций; бетонные плиты (при высоте волн до 0,7 м и слабом ледоходе); железобетонные разрезные плиты (при высоте волн до 1,0—1,5 м); железобетонные плиты, омоноличиваемые по контуру и монолитные железобетонные плиты (при волнах высотой до 3 м); железобетонные гибкие покрытия (при волнах до 1,5 м); берегозащитные стены и др. Укрепляемые плитами откосы насыпей должны быть не круче 1:2. Особое внимание при защите от волнобоя уделяется подготовке под плиты —- обратному фильтру, выполняемому по расчету. Для устройства обратного фильтра применяются щебенисто-гравийно-песчаные грунты, а также геотекстильные материалы (приложение К). В качестве защитных конструкций от волнового воздействия следует рассматривать пляжные откосы, волноломы, волноотбойные стены, буны и др. 9.12 При применении на подтопляемых объектах бетонных и железобетонных укрепительных конструкций в необходимых случаях следует предусматривать защиту их от истирающего воздействия гравийно-галечниковым материалом. 9.13 При наличии больших неиспользуемых территорий и широких возможностей применения гидромеханизации вышеуказанные защитные конструкции в обоснованных технико-экономическими расчетами случаях могут быть заменены пляжными откосами. Крутизну пляжных откосов следует устанавливать по расчету. В расчетах следует учитывать кратковременность и периодичность подтопления откосов и реальные условия образования волны на пойме, а также воздействие продольного течения при паводке. 9.14 Снижение воздействия ветровой волны на откос оказывает произрастающая на пойме древесная растительность. Влияние растительности как один из элементов укрепления подтопляемых откосов следует учитывать, если ее высота превышает расчетную глубину воды более чем на 0,7 высоты волны в соответствии с рекомендациями ВСН 206-87. 10 ВЫЕМКИ Выемки при благоприятных инженерно-геологических условиях 10.1 Конструкцию выемок следует назначать в зависимости от их глубины, вида и свойств грунта, климатических условий района строительства, с учетом способов производства работ. При проектировании выемок следует учитывать потребность грунтов для сооружения смежных насыпей и при недостаточности грунтов — рассматривать варианты расширения выемок под карьеры. Для типовых решений очертания выемок следует принимать, руководствуясь поперечными профилями, показанными на рисунках 10.1—10.8, крутизну откосов — назначать по таблице 4.4 СНиП 32-01-95. Для усиления конструкции земляного полотна в выемках и на нулевых местах следует при глинистых грунтах с влажностью WL > 0,23 предусматривать устройство защитного слоя в соответствии с указаниями пп. 5.5—5.8. 10.2 В районах с засушливым климатом, где происходит полное впитывание атмосферных осадков во всякое время года, выемки в дренирующих грунтах и барханных песках допускается проектировать без кюветов (рисунок 10.3). На раздельных пунктах на сильнозаносимых участках в малоподвижных и подвижных песках выемки следует проектировать с кювет-траншеями у подошвы откосов шириной 4 м, глубиной до 0,6 м (рисунок 10.4). 10.3 При проектировании выемок глубиной более 2 м в глинистых грунтах, в мелких и пылеватых песках и в легковыветривающихся скальных грунтах следует предусматривать закюветные полки шириной 1—2 м (рисунок 10.5); при глубине выемок более 6 м в легковыветривающихся скальных грунтах следует предусматривать кювет-траншеи шириной понизу 4 м, глубиной 0,6 м. Для выемок в районах избыточного увлажнения при указанных грунтах, а также в выемках с крутыми откосами в сухих лессах закюветные полки следует предусматривать при всех высотах откосов. 10.4 При проектировании выемок в сильнонабухающих грунтах, жирных глинах, в глинистых грунтах, характеризуемых влажностью на границе текучести WL > 0,4, в выветрелых слюдяных и слюдистых сланцах, а также в выветрелых и размокаемых тальковых, хлоритовых и глинистых сланцах необходимо разрабатывать индивидуальные решения по защите откосов и замене указанных грунтов под основной площадкой. При этом решающее значение для обеспечения устойчивости конструкции имеет своевременное (без задержки) выполнение укрепительных работ.

Рисунок 10.1 — Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в крупнообломочных, крупнообломочных с песчаным заполнителем и песчаных дренирующих грунтах

а — в глинистых грунтах твердых и полутвердых, характеризуемых WL ≤. 0,23, и в крупнообломочных грунтах с глинистым заполнителем; б—то же, при глинистых грунтах, характеризуемых WL > 0,23; h3 — толщина защитного слоя Рисунок 10.2 — Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м

Рисунок 10.3 — Поперечный профиль выемки в районах с засушливым климатом в дренирующих грунтах, в малоподвижных и неподвижных песках

Рисунок 10.4 — Поперечный профиль выемки в песках на сильнозаносимых участках с кювет-траншеями

Рисунок 10.5 — Поперечный профиль выемки глубиной до 12 м в мелких и пылеватых песках, в глинистых грунтах с WL ≤ 0,23 и в легковыветривающихся скальных Примечание — Ширина закюветной полки при высоте откоса от 2 до 6 м —1 м, при высоте откоса от 6 до 12м — 2м

Рисунок 10.6— Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах (0,25 < IL < 0,50)

а — с железобетонным лотком; б — с лотком и дренажем мелкого заложения; h3 — толщина слоя замены глинистого грунта дренирующим; 1 — водоотводный лоток; 2 — дренаж мелкого заложения Рисунок 10.7 — Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в глинистых тугопластичных грунтах с врезной подушкой

Рисунок 10.8 — Поперечный профиль выемки глубиной (высотой верхового откоса) до 12 м в сухих лессах засушливых районов Выемки в глинистых грунтах повышенной влажности и переувлажненных 10.5 Крутизна откосов выемок в глинистых грунтах повышенной влажности (тугопластичных 0,25 < IL ≤ 0,5) назначается по таблице 4.4 СНиП 32-01-95. Конструкция выемок, прорезающих массивы переувлажненных глинистых грунтов (мягкопластичных IL>0,5), определяется по индивидуальному проекту с проверкой расчетом общей и местной устойчивости. 10.6 При замене грунта в основной площадке на нулевых местах и в выемках, разрабатываемых в глинистых грунтах повышенной влажности и переувлажненных, толщина защитного слоя, устраиваемого из дренирующих грунтов под балластной призмой, устанавливается расчетом по рекомендациям методических указаний [9—11] и приложения В. 10.7 Замена глинистых грунтов на основной площадке в выемке дренирующими может быть осуществлена не только путем устройства накладных, но и врезных конструкций защитного слоя (рисунки 10.6, 10.7). При врезной конструкции защитного слоя (рисунок 10.7) в качестве водоотвода могут быть использованы: железобетонные лотки, двухъярусные лотки, лотки в комбинации с дренажами неглубокого (или глубокого) заложения. Выемки в скальных грунтах 10.8 Проектирование откосов скальных выемок (полувыемок) должно основываться на оценке их общей и местной устойчивости в соответствии с расчетными схемами, отражающими специфику рассматриваемого объекта, учитывающими наличие и направление поверхностей ослабления — трещин — по отношению к откосу, характер заполнения трещин, прочность грунтов, их блочность и интенсивность выветривания во времени (приложение А). Благоприятно ориентированными по отношению к откосу являются поверхности ослабления, расположенные горизонтально, запрокинутые, секущие откос вкрест, вертикальные. 10.9 При наличии материалов инженерно-геологического обследования (включающих диаграммы трещиноватости, характеристики блочности и прочности массива) откосы выемок в скальных слабовыветривающихся массивных грунтах (приложение А) с благоприятным расположением поверхностей ослабления, выдержанным по длине проектируемого откоса, и блочностью более 0,5 м, допускается проектировать с использованием групповых поперечных профилей (рисунок 10.9). Откосы выемок в скальных слабовыветривающихся трещиноватых грунтах при аналогичном благоприятном расположении поверхностей ослабления и блочности 0,3—0,5 м можно проектировать по групповым поперечным профилям при их заложении 1:0,5 до высоты 15м. 10.10 Прорезные выемки в слабовыветривающихся скальных грунтах следует проектировать применительно к поперечным профилям, приведенным на рисунке 10.9. Расстояние от оси крайнего пути до подошвы откоса выемки в слабовыветривающихся скальных грунтах (при отсутствии падения пластов массива в сторону пути), а также до подпорной стены следует принимать не менее 5 м, предусматривая устройство ниш и камер. Ниши следует проектировать через 50 м с каждой стороны пути в шахматном порядке; через 300 м с каждой стороны пути взамен ниш надлежит проектировать камеры для размещения путевого инструмента и оборудования, глубиной не менее 3 м. Глубина ниш назначается в зависимости от скорости движения поездов: при скорости поезда до 140 км/ч — 1м, при V = 141—160 км/ч —2м, при V = 161—200 км/ч — 3 м [31]. Для отвода воды из выемок необходимо предусматривать по обеим сторонам балластной призмы укладку бордюра из местного камня или бетонных блоков или же устройство кюветов и закюветных полок. 10.11 При невыдержанности залегания скальных слабовыветривающихся грунтов, их сильной дислоцированности и неблагоприятном расположении поверхностей ослабления, а также на крутых косогорах и в районах с расчетной сейсмичностью 8 баллов и более следует проектировать очертания выемок (полувыемок) с путевыми улавливающими траншеями (рисунок 10.10), а крутизну откосов назначать индивидуально. Габариты траншей определяются расчетом. Для приближенной оценки их можно пользоваться данными, приведенными в таблице 10.1.

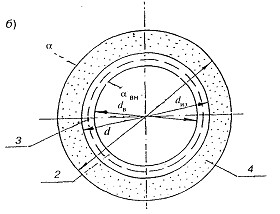

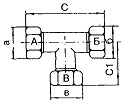

б)

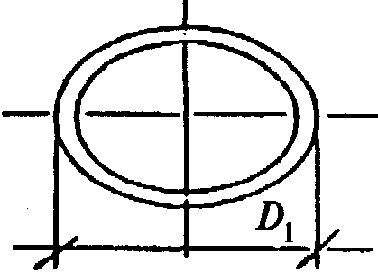

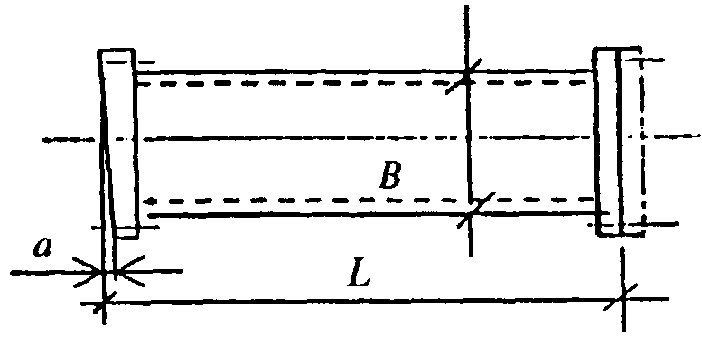

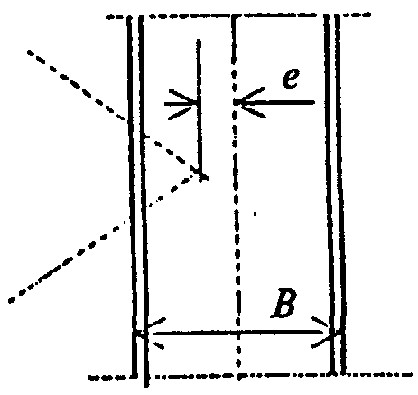

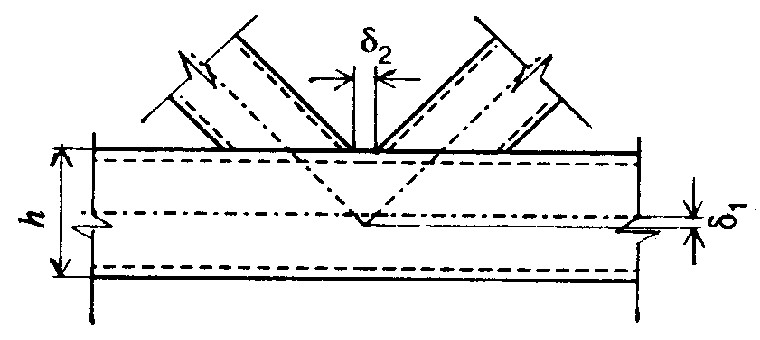

а — без кюветов; б — с кюветами, заглубленными в скальный грунт или получаемыми за счет устройства основной площадки путем отсыпки крупнообломочного или песчаного грунта; В — ширина понизу; 1, 2, 3 — заложение откосов в коренных скальных грунтах, элювии и делювии соответственно; 4—камера для укрытия; 5—ниша для укрытия; б—контур балластной призмы; 7, в, 9—коренные скальные грунты, элювий и делювий (соответственно) Рисунок 10.9— Поперечные профили выемок в скальных слабовыветривающихся грунтах с благоприятным расположением поверхностей ослабления при поперечном уклоне местности не круче 1:3

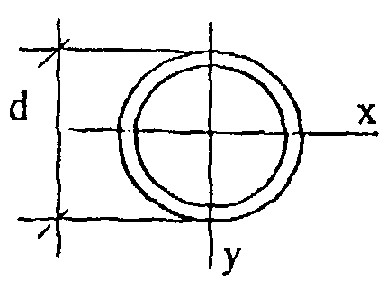

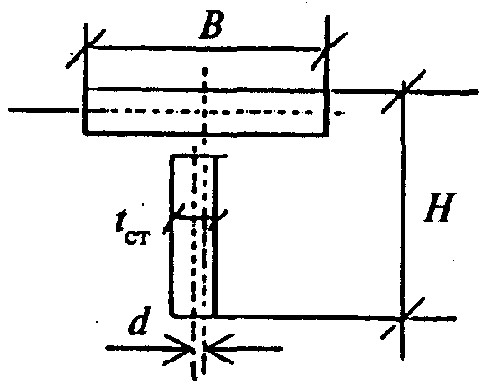

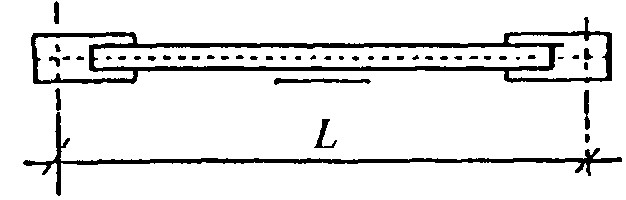

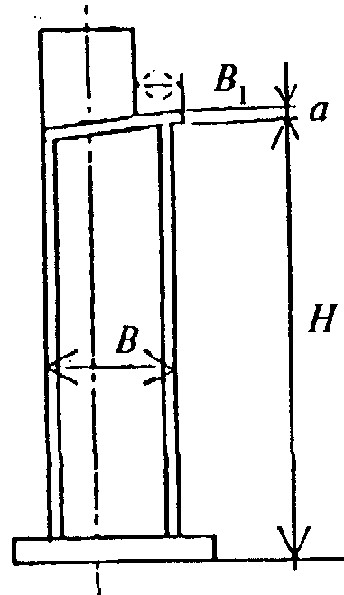

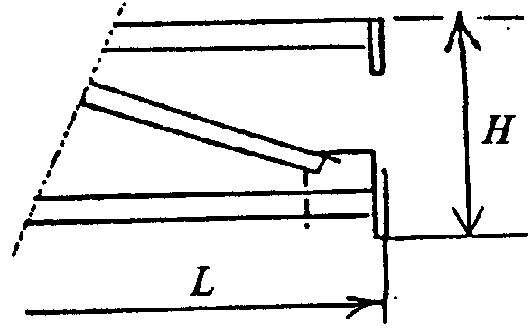

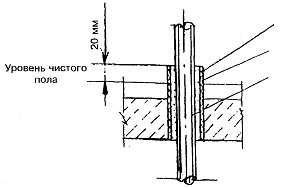

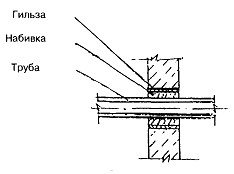

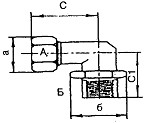

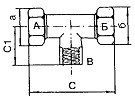

1, 2, 3 — крутизна откосов в коренных скальных грунтах, элювии и делювии; 4 — технологическая полка безопасности; lт — ширина траншеи; Z — глубина траншеи; Н — высота верхового откоса; hн; hв — высота откоса в элювиальном и делювиальном слоях Рисунок 10.10— Поперечный профиль выемки в скальных грунтах с путевыми улавливающими траншеями Таблица 10.1