ОНТП 51-1-85 ____________ Мингазпром ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ Магистральные трубопроводы Часть I. Газопроводы Дата введения 1986-01-01 РАЗРАБОТАНЫ институтами: “ВНИПИтрансгаз” (разделы 1-11), “ВНИИгаз” (разделы 4,12) и “ЮжНИИгипрогаз” (раздел 4) В работе принимали участие: Техническое управление, управление проектно-изыскательских работ, управление по транспортировке и поставкам газа, управление экспертизы проектов и смет, институт "Гипроспецгаз" Мингазпрома и Главгосгазнадзор СССР ВНЕСЕНЫ институтами “ВНИИтрансгаз” и “ВНИИгаз” УТВЕРЖДЕНЫ приказом Мингазпрома от 29 октября 1985 года N 255 СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР от 20 августа 1985 года N АЧ-4045-20 7 и ГКНТ от 21 июля 1985 года N 45-457 ВЗАМЕН ВСН 51-2-79 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие нормы технологического проектирования устанавливают требования к проектированию технологических объектов, входящих в состав магистральных газопроводов, обязательные для всех министерств и ведомств, а также организаций, осуществляющих проектирование этих объектов. 1.2. Настоящие нормы должны соблюдаться при проектировании новых, расширяемых и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений магистральных газопроводов, по которым транспортируется природный или попутный нефтяной газ с избыточным давлением от 1,18 Мпа/12 кгс/см2/ до 9,81 МПа /100 кгс/см2/ включительно /при одиночной прокладке и прокладке в техническом коридоре/. При проектировании расширения или реконструкции действующих предприятий требования настоящих норм распространяются только на расширяемую или реконструируемую часть. 1.3. Требования настоящих норм не распространяются на проектирование предприятий хранения и транспорта сжиженных газов, предприятий по добыче и хранению природного газа /головные сооружения, установки комплексной и предварительной подготовки газа, дожимные компрессорные станции/, магистральные газопроводы, по которым транспортируется агрессивный к металлам газ /содержащий сероводород или пылевидные частицы серы/. 1.4. Основные параметры /потоки по годам, диаметр и давление/ проектируемых магистральных газопроводов устанавливаются генеральной схемой развития Единой системы газоснабжения /ЕСГ/ и уточняются при конкретном проектировании. 1.5. В состав магистрального газопровода входят: линейные сооружения; компрессорные станции; газораспределительные станции; пункты измерения расхода газа; станции охлаждения газа /при необходимости/. 1.6. При проектировании объектов магистральных газопроводов, кроме настоящих норм следует руководствоваться действующими нормативными документами строительного проектирования, санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, а также другими нормативными документами, утвержденными или согласованными Госстроем СССР или утвержденными в установленном порядке Мингазпромом. 1.7. Магистральные газопроводы проектируются для транспорта природного газа или попутного нефтяного газа, удовлетворяющего требованиям ОСТ 51.40.83. 1.8. Параметры попутного нефтяного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам, следует принимать с учетом предотвращения выпадения конденсата в газопроводе. 1.9. Предельно допустимый суммарный объем транспортируемого газа в пределах одного технического коридора и расстояние между этими коридорами устанавливаются согласно СНиП II-10-74. 1.10. Объекты магистральных газопроводов следует проектировать, как правило, в блочно-комплектном исполнении. 1.11. Здания следует предусматривать для технологического оборудования, размещение которого на открытых площадках не допускается. Технологическое оборудование, подлежащее установке на открытых площадках, определяется “Перечнем технологического оборудования, применяемого на предприятиях Министерства газовой промышленности, подлежащего установке на открытых площадках”, согласованным Госстроем СССР. 1.12. При выборе оборудования, арматуры и приборов для магистральных газопроводов следует соблюдать требования ГОСТ 15150-69*. 1.13. Проектирование специализированных ремонтных предприятий для выполнения планово-предупредительных ремонтов магистральных газопроводов осуществляется на основании соответствующих правил, положений и норм. 1.14. Выбор и расчет предохранительных клапанов следует осуществлять согласно “Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением”, стандарту предприятия “Предохранительные устройства /клапаны и мембраны/ и требованиям настоящих норм. 1.15. Расчет и выбор стальных труб и соединительных деталей для технологических трубопроводов газа и жидких углеводородов следует выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.05.06-85 и “Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности”. 1.16. Расчет и выбор стальных труб и соединительных деталей для технологических трубопроводов масла, воды, воздуха, антифриза и др., следует выполнять в соответствии с требованиями “Указаний по расчету стальных трубопроводов различного назначения” и СН 527-80. 1.17. Перечень действующих СНиП и нормативных документов, которые следует использовать при проектировании магистральных газопроводов, приведен в приложении № 5. 1.18. Перечень употребляемых в нормах сокращений и их расшифровка приведены в приложении № 6. 2. ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ Общие требования 2.1. В составе линейных сооружений магистрального газопровода входят: - газопровод с отводами и лупингами; - переходы через естественные и искусственные препятствия; - перемычки; - узлы редуцирования; - узлы очистки газопровода; - узлы сбора продуктов очистки полости газопровода; - узлы подключения компрессорных станций; - запорная арматура; - система электроснабжения линейных потребителей; - устройства контроля и автоматики; - система телемеханизации; - система оперативно-технологической связи; - система электрохимической защиты; - здания и сооружения для обслуживания линейной части (дороги, вертолетные площадки, дома линейных обходчиков и т.п.). 2.2. Расстояние между трубами многониточных газопроводов регламентируется требованиями главы СНиП 2.05.06-85. 2.3. Для обеспечения максимальных значений коэффициента гидравлической эффективности следует предусматривать периодическую очистку полости газопровода, как правило, без прекращения подачи газа. 2.4. Для сокращения времени ремонтно-восстановительных работ следует предусматривать аварийный запас оборудования, труб и материалов, приведенный в разделе 8. 2.5. Для обслуживания газопровода в проекте следует предусматривать сооружения для обеспечения проезда вдоль трассы и подъезда к ней /мосты, водопропускные трубы, насыпи и т.д./. Необходимость устройства площадок для посадки вертолетов у линейных кранов обосновывается проектом. В труднодоступных районах, определяемых гидрогеологическими условиями, при прокладке в одном техническом коридоре двух и более магистральных газопроводов в проекте следует предусматривать вдольтрассовую дорогу круглогодичного действия или вертолетно-самолетное обслуживание /со строительством аэродромов/. Необходимость сооружения дорог и строительства аэродромов /или вертолетных площадок/ следует обосновывать в проекте. 2.6. Для предотвращения гидратообразования в начальный период эксплуатации при бескомпрессорной подаче газа следует предусматривать устройства для заливки метанола в газопровод на выходе из каждой компрессорной станции /у узла очистки газопровода/ и у линейного крана или перемычки посреди участка между компрессорными станциями. 2.7. Склады метанола следует располагать на площадках компрессорных станций. Количество складов на газопроводе определяется проектом в зависимости от местных условий. Требования к проектированию складов метанола представлены в разделе 3 настоящих норм. 2.8. Требования по устройствам контроля и автоматизации приведены в разделе 3, по системе диспетчерской связи - в разделе 6 и по системе электрохимической защиты - в разделе 7 настоящих норм. 2.9. Узлы линейной запорной арматуры, установки катодной защиты, усилительные пункты кабельной или радиорелейной линии технологической связи, а также контролируемые пункты телемеханики, следует предусматривать, как правило, совмещенными. 2.10. Для опорожнения участков газопроводов при ремонтах и авариях линейных сооружений на обоих концах участков между запорной арматурой следует предусматривать установку продувочных свечей. Свечи двух смежных участков следует объединять. 2.11. Время опорожнения участка газопровода должно соответствовать требованиям главы СНиП 2.05.06-85. Время опорожнения участка газопровода (

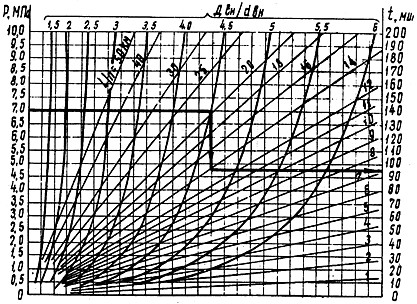

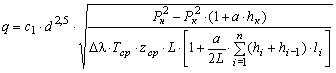

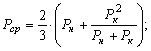

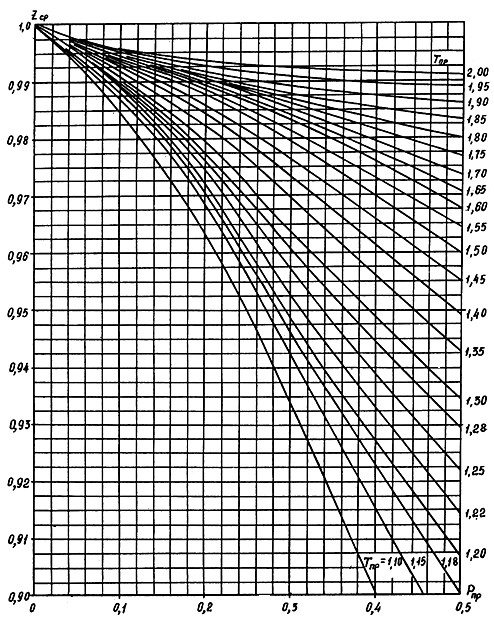

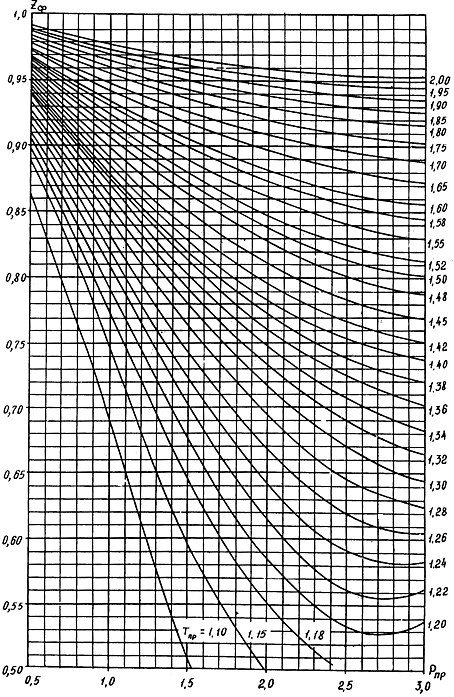

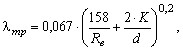

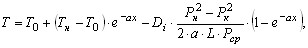

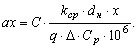

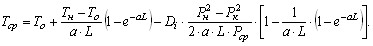

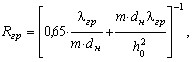

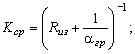

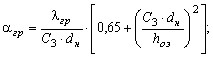

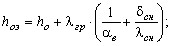

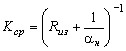

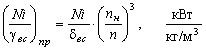

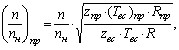

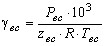

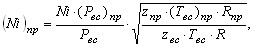

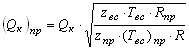

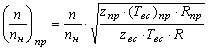

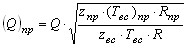

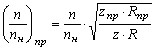

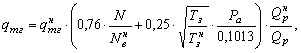

Рис.1 При других значениях вышеуказанного отношения пересчет времени опорожнения следует производить по формуле:

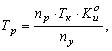

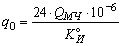

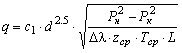

где

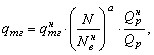

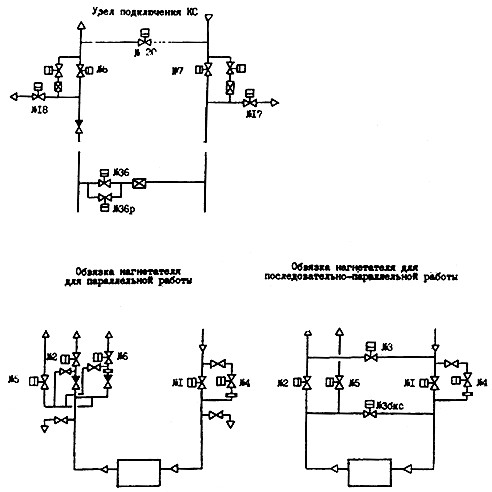

2.12. Расстояние между домами обходчиков следует принимать в соответствии с действующими “Нормами обслуживания и нормативами численности для линейных обходчиков, осуществляющих обслуживание и охрану линейной части газо- и продуктопроводов”. 2.13. На участках газопроводов в границах между охранными кранами компрессорной станции и участках на расстоянии 500 м до охранного крана на входе и после охранного крана на выходе компрессорной станции следует предусматривать только гидравлическое испытание на прочность и проверку на герметичность. ПЕРЕХОДЫ 2.14. Диаметр рабочих ниток перехода, как правило, следует принимать одинаковым с диаметром магистрального газопровода. 2.15. Необходимость строительства резервных ниток на подводных переходах определяется требованиями главы СНиП 2.05.06-85. 2.16. Для однониточного газопровода количество и диаметр резервных ниток подводных переходов следует принимать из условия обеспечения проектной пропускной способности газопровода. 2.17. Количество и диаметр резервных ниток подводных переходов двух и более газопроводов, проходящих в одном техническом коридоре и работающих с одинаковым рабочим давлением, следует определять в проекте. Допускается предусматривать одну общую резервную нитку для газопроводов, проходящих в одном техническом коридоре и работающих с одинаковым рабочим давлением, при соответствующем обосновании в проекте. Общую резервную нитку следует предусматривать с автономным подключением к каждому газопроводу. 2.18. Надземные переходы (висячие, балочные, арочные, шпренгельные и др.) следует проектировать с учетом пропуска по ним очистных устройств и полного заполнения сечения трубопровода водой. ПЕРЕМЫЧКИ 2.19. При параллельной прокладке двух и более магистральных газопроводов следует предусматривать: для газопроводов с одинаковым давлением - перемычки с запорной арматурой; для газопроводов с различным давлением - перемычки с узлами редуцирования и предохранительными устройствами; для пунктов замера, размещаемых до или после КС - перемычку с запорной арматурой до охранного крана “А” или после охранного крана “Б” соответственно. 2.20. Перемычки следует размещать на расстоянии не менее 40 км и не более 60 км друг от друга у линейных кранов (до и после кранов), а также до и после компрессорных станций, между охранными кранами. 2.21. Перемычки на участках газопроводов, прокладываемых в макроклиматическом районе с холодным климатом, а также в труднодоступных местах, следует предусматривать у каждого линейного крана. 2.22. Минимально допустимое отношение внутреннего диаметра перемычки к внутреннему диаметру наименьшей из параллельных ниток соединяемых магистральных газопроводов следует принимать равным не менее 0,7. УЗЛЫ РЕДУЦИРОВАНИЯ ГАЗА 2.23. Узлы редуцирования газа подразделяются на узлы постоянного и периодического действия. 2.24. Узлы редуцирования газа постоянного действия предназначены для непрерывного снижения и регулирования давления газа. Узлы редуцирования газа постоянного действия могут устанавливаться в местах подачи газа потребителям. 2.25. В составе узлов редуцирования газа постоянного действия следует предусматривать: узел измерения расхода газа (при необходимости); регулирующие нитки (рабочую и резервную); линию связи и телемеханики; электроснабжение. 2.26. На каждой регулирующей нитке следует предусматривать: кран с пневмоприводом с местным и телеуправлением; регулятор давления газа с узлом управления; предохранительный клапан. 2.27. Для защиты газопровода после узла редуцирования газа постоянного действия от превышения и понижения давления газа следует предусматривать переключение рабочей нитки узла на резервную. Допускается осуществлять защиту газопровода дополнительно устанавливаемым контрольным регулятором на каждой регулирующей нитке в соответствии с требованиями раздела 5 настоящих норм. 2.28. Узлы редуцирования газа периодического действия предназначены для передачи газа между газопроводами с различным рабочим давлением по перемычкам у линейных кранов при аварийных ситуациях. 2.29. В составе узлов редуцирования газа периодического действия следует предусматривать: трубопровод с регулятором давления газа и узлом управления (одна рабочая нитка); линию связи и телемеханики; электроснабжение. 2.30. На трубопроводе с краном-регулятором следует устанавливать (по ходу газа): кран с пневмоприводом; регулятор давления газа; предохранительный клапан; кран с пневмоприводом. 2.31. Диаметр регуляторов давления газа следует принимать, как правило, равным диаметру газопровода-отвода. 2.32. Вместо регуляторов давления газа для узлов редуцирования периодического действия допускается предусматривать ручной дросселирующий кран или аналогичное устройство. 2.33. Краны на входе и выходе узлов редуцирования газа периодического действия следует предусматривать с пневмоприводами с автоматической системой защиты от превышения давления. Перед краном на выходе узла редуцирования следует устанавливать манометр и предохранительный клапан. 2.34. Узлы редуцирования газа следует размещать непосредственно на газопроводе или на перемычке между газопроводами. Расстояние от проектируемого узла редуцирования до действующих газопроводов II, III и IV категорий должно быть не менее 50 м. 2.35. Узлы редуцирования газа в пределах ограждаемой площадки следует принимать категории В по входному давлению. 2.36. Узлы редуцирования газа следует проектировать для работы с периодическим обслуживанием. 2.37. Узлы редуцирования газа следует оснащать редуцирующими устройствами с местным и дистанционным управлением задатчиком давления. Запорные краны должны иметь местное и дистанционное управление из районного диспетчерского пункта по каналам телемеханики. По системе телемеханики диспетчеру должны передаваться: сигнализация положения запорных кранов; значения давления до и после узла редуцирования; значение расхода газа через узел (при необходимости измерения расхода). Узел измерения расхода газа следует размещать до регулирующего органа. 2.38. Размещение оборудования узлов редуцирования приведено в разделе 5 настоящих норм. УЗЛЫ ОЧИСТКИ ГАЗОПРОВОДА 2.39. Узлы очистки газопровода предназначены для удаления продуктов очистки полости участка газопровода, как правило, без прекращения транспортировки газа. 2.40. Узлы очистки газопровода, в зависимости от взаимного расположения компрессорных станций и переходов через естественные и искусственные препятствия, а также соотношения диаметров газопровода и рабочей нитки перехода могут обеспечивать: прием и запуск очистных устройств; только прием очистных устройств; только запуск очистных устройств; транзитный пропуск очистных устройств. 2.41. В состав узлов очистки газопровода входят: камеры приема и запуска очистных устройств; трубопроводы, арматура и продувочные свечи; узел сбора и отвода продуктов очистки; механизмы для извлечения, перемещения и запасовки очистных устройств; сигнализаторы прохождения очистных устройств; местный щит управления узлом очистки; стабилизирующее устройство для защиты от возможных продольных перемещений газопровода от действия перепада температур и внутреннего давления. 2.42. Узлы очистки газопровода следует совмещать с узлами подключения компрессорных станций. 2.43. На переходах через естественные и искусственные препятствия при разном диаметре рабочей нитки перехода и газопровода следует предусматривать перед переходом - узел приема очистных устройств и после перехода - узел запуска. Примечание: при длине перехода более 15 км следует предусматривать очистку всех ниток перехода. 2.44. При характеристике очистных устройств, допускающей транзитный пропуск их, минуя одну или две компрессорные станции, у этих компрессорных станций следует устанавливать вместо узлов приема и запуска узлы транзитного пропуска очистных устройств. 2.45. Для контроля положения очистных устройств в газопроводе следует предусматривать установку сигнализаторов (датчиков) за 1000 м до и после узла приема и запуска очистных устройств. Сигналы от датчиков следует выводить на щит управления узлом очистки, устанавлевыемый по месту, а также на диспетчерский пункт компрессорной станции. 2.46. На узлах очистки с камерами приема и устройствами транзитного пропуска очистных устройств следует предусматривать узлы сбора продуктов очистки полости газопровода. 2.47. Для аварийного сброса продуктов очистки газопровода допускается предусматривать амбары при условии согласования с органами государственного надзора. УЗЛЫ СБОРА ПРОДУКТОВ ОЧИСТКИ ГАЗОПРОВОДА 2.48. Для удаления продуктов очистки газопровода следует предусматривать подземный коллектор-сборник, изготавливаемый из таких же труб, как и газопровод на участках I категории. 2.49. Объем коллектора-сборника следует принимать по расчету в зависимости от загрязненности газа и устанавливаемого цикла очистки, но не более: 300 м3 - для газопровода Ду 1000, Ду 1200 мм; 500 м3 - для газопровода Ду 1400 мм. 2.50. В коллекторе-сборнике следует предусматривать возможность: выветривания газа; передавливания жидкости в автоцистерны для вывоза на утилизацию или сжигание; передавливания шлама в амбары или автоцистерны на вывоз и последующее обезвреживание; очистки нижней части коллектора-сборника; отбора проб для определения состава продуктов очистки; контроля уровня заполнения. 2.51. Коллекторы-сборники для сбора продуктов очистки полости газопровода следует размещать на расстоянии не менее 15 метров от газопровода и от узла очистки. 2.52. Свечу для сброса газа из коллектора-сборника следует размещать на расстоянии не менее 60 м от узла очистки. 2.53. На узлах очистки газопровода, совмещенных с узлами подключения компрессорной станции, следует предусматривать освещение, телефонную связь, пешеходные дорожки до компрессорной станции, а также подъездную дорогу 5-й категории. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА 2.54. Запорную арматуру следует размещать на газопроводе в соответствии с требованиями главы СНиП 2.05.06-85. 2.55. На запорной арматуре, установленной на газопроводе: линейной, на перемычках, на подключениях магистральных газопроводов и отводов, на нитках многониточных переходов - следует, как правило, предусматривать автоматы аварийного закрытия кранов. Примечания. 1. Не допускается установка автоматов закрытия кранов на охранных кранах компрессорной станции, а также на другой запорной арматуре, расположенной на расстоянии 150 м по обе стороны от компрессорной станции. 2. Для оперативного управления запорной арматурой на перемычках, отводах, переходах через естественные и искусственные препятствия следует предусматривать, как правило, телеуправление этой арматурой наряду с автоматами аварийного закрытия. 2.56. Автоматы аварийного закрытия линейных кранов должны обеспечивать закрытие арматуры при темпе падения давления в газопроводе на 10 - 15 % в течение от 1 до 3 минут. При отсутствии на линейных кранах автоматов аварийного закрытия следует предусматривать телеуправление этими кранами. 2.57. Управление запорной арматурой в пределах компрессорной станции следует предусматривать дистанционным из помещения диспетчерского пункта компрессорной станции или ГЩУ цеха. Дистанционным управлением следует оснащать: охранные краны; краны на всасывающих и нагнетательных шлейфах станции (цеха); кран на обводе станции (цеха); кран на продувочных свечах; краны на пусковых контурах газоперекачивающих агрегатов. Указанная запорная арматура должна иметь также управление по месту. 2.58. При размещении перемычек между охранными кранами компрессорной станции краны на этих перемычках должны иметь дистанционное и ручное управление и блокировку с охранными кранами для аварийного отключения компрессорной станции от газопровода. Закрытие охранных кранов и кранов на перемычках следует предусматривать от одного органа управления, расположенного в диспетчерском пункте компрессорной станции. 2.59. Управление запорной арматурой на перемычках, отводах, на нитках переходов через естественные и искусственные препятствия условным диаметром 700 мм и более следует предусматривать из помещения операторной компрессорной станции с помощью систем телемеханики или дистанционным (при возможности). По месту у арматуры должно быть ручное управление. 2.60. У запорной арматуры на линейной части следует предусматривать с обеих сторон стояки отбора импульсного газа с показывающими манометрами. Вблизи линейного крана на трубопроводе следует устанавливать поверхностный термометр сопротивления для контроля распределения температур по газопроводу. При наличии системы телемеханики следует предусматривать подготовку импульсного газа, отбираемого из газопровода, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей аппаратуры. 2.61. Управление запорной арматурой узла очистки газопровода следует предусматривать дистанционным. Аппаратуру управления кранами узла очистки необходимо размещать в обогреваемом блок-боксе в макроклиматическом районе с холодным климатом, а в других районах - в обогреваемом шкафу. Блок-бокс или шкаф следует располагать на площадке узла очистки на расстоянии не менее 20 метров от оси газопровода и не менее 40 метров от камеры приема в сторону, противоположную ходу газа. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 2.62. Категории электроприемников по условиям надежности электроснабжения следует определять в соответствии с РТМ “Методические указания по нормированию категорийности электроприемников объектов газовой промышленности“. 2.63. Электропитание линейных сооружений магистрального газопровода следует предусматривать от: существующих воздушных линий электропередачи (ВЛ) 10 (6) кВ, пересекающих трассу газопровода или находящихся на расстоянии, не превышающем расстояние до соседнего линейного потребителя, обеспеченного электроэнергией; вдольтрассовой ВЛ напряжением 10 (6) кВ; автономных источников. Допускается осуществлять электропитание линейных сооружений от ВЛ 0,4 кВ. 2.64. Вдольтрассовую ВЛ 10 (6) кВ следует предусматривать при отсутствии или низкой надежности существующих источников питания, а также для одного технического коридора, в котором проходит не менее трех газопроводов. К ВЛ низкой надежности следует относить линии, работающие сезонно или допускающие перерывы в работе более 80 часов один раз в квартал. 2.65. В труднодоступных районах при полном отсутствии источников питания и особых сложностях строительства ВЛ следует предусматривать автономные источники питания. 2.66. Для электроснабжения установки катодной защиты (УКЗ) по 2-й категории надежности следует предусматривать: электроснабжение от находящихся вблизи трассы или пересекающих ее ВЛ 10 (6) кВ, имеющих резервное питание; питание каждой УКЗ от независимого источника для создания непрерывной катодной поляризации на участке пересечения газопровода или прохождения вблизи него линии 3-й категории. При этом непрерывная катодная поляризация должна обеспечиваться двумя или более совместно действующими УКЗ. Подключение установок катодной поляризации в ВЛ низкой надежности не допускается. Каждая УКЗ должна обеспечивать защитный потенциал участка газопровода при отключенной соседней УКЗ; вдольтрассовую ВЛ 10 (6) кВ с питанием от компрессорной станции, устройством пунктов секционирования и автоматического повторного включения - при отсутствии ВЛ 10 (6) кВ или низкой надежности существующих ВЛ; установки катодной защиты с рассредоточенными вдоль газопровода анодными заземлениями с питанием преобразователя от источника на компрессорной станции. Допускается применение автономных источников при полном отсутствии источников питания с обязательным резервированием иным автономным источником или поляризованными установками протекторной защиты. 2.67. На вдольтрассовых ВЛ 10 (6) кВ с запиткой на компрессорных станциях следует предусматривать защиту от многофазных замыканий: токовую отсечку и максимальную токовую защиту. Допускается применение неселективных защит совместно с устройствами автоматического повторного включения, исправляющими указанное неселективное действие защиты. Защиту от однофазных замыканий на землю следует предусматривать в соответствии с ПУЭ. 2.68. В районах со сложным рельефом, болотистой местности и при сооружении специальных переходов ВЛ следует предусматривать строительство дорог вдоль линии и подъезды к каждой опоре или вертолетное обслуживание. ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ 2.69. При проектировании телемеханизации линейных сооружений газопровода следует руководствоваться действующими руководящими документами по автоматизации и телемеханизации газотранспортных предприятий. 2.70. Следует предусматривать контроль температуры грунта на глубине оси заложения трубопровода в середине участка между КС с установкой датчика с передачей (по требованию) данных в диспетчерскую КС. 2.71. При выборе систем линейной и центральной телемеханики необходимо предусматривать обмен между ними необходимой информацией. 2.72. Телемеханизация центральной диспетчерской службы должна предусматриваться в составе проекта автоматических систем управления технологических процессов газопровода или производственного объединения. 2.73. Для каждого линейно-производственного управления магистрального газопровода следует предусматривать телемеханизацию линейной части газопровода в границах данного управления. Телемеханизация линейных сооружений газопровода должна предусматриваться в границах участка каждой компрессорной станции. 2.74. Аппаратуру диспетчерского пункта телемеханизации линейных сооружений газопровода следует размещать в диспетчерском пункте компрессорной станции. При отсутствии в линейно-производственном управлении компрессорной станции диспетчерский пункт телемеханизации следует размещать в здании линейно-производственного управления магистральных газопроводов. 2.75. Для контроля за работой средств электрохимической защиты следует предусматривать телесигнализацию. 2.76. В макроклиматическом районе с холодным климатом аппаратуру контролируемых пунктов телемеханики, устанавливаемых на линейной части газопровода, следует размещать в обогреваемых помещениях. Датчики давления следует размещать в пределах этого помещения. 2.77. Аппаратуру контролируемых пунктов следует размещать на крановых площадках газопроводов на расстоянии от ближайшего крана не менее, в м: 3 - при размещении контролируемых пунктов в шкафах с электроснабжением от ЛЭП, при этом расстояние до свечей должно быть не менее 5 м; 10 - при размещении контролируемых пунктов в помещении с электрообогревом и электроснабжением от ЛЭП; 20 - при размещении контролируемых пунктов в блок-контейнерах с электроснабжением от теплоэлектрогенераторов, работающих на природном газе. 2.78. Для контролируемых пунктов с питанием от местных источников электроснабжения следует предусматривать резерв электропитания. 3. КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ Общие требования 3.1. Компрессорные станции предназначены для компримирования газа, транспортируемого по магистральному газопроводу. 3.2. В состав компрессорной станции входят: а/ технологические установки: компримирования газа; очистки газа; охлаждения газа; охлаждения масла и воды (антифриза) газоперекачивающих агрегатов; подготовки газа топливного, пускового, импульсного и собственных нужд; воздухоснабжения; б/ склады: горюче-смазочных материалов; метанола; материалов и реагентов; оборудования, трубопроводов, арматуры и т.п.; в/ системы: электроснабжения и молниезащиты; теплоснабжения, утилизации тепла, отопления и вентиляции; производственно-хозяйственного и пожарного водоснабжения; канализации; контроля и управления; телефонной связи, радиофикации, часификации; пожарной и охранной сигнализации; автоматического пожаротушения; г/ технологические коммуникации с запорной арматурой; д/ административно-бытовые помещения; е/ подсобно-производственные помещения; ж/ вспомогательные объекты. 3.3. Основное и вспомогательное технологическое оборудование, связанное с процессом компримирования газа, следует размещать в производственной зоне компрессорной станции. Сооружения и установки, обслуживающие основное технологическое оборудование /установки и устройства тепло- и водоснабжения, канализации, связи и т.п./ следует размещать в зоне служебно-производственного комплекса компрессорной станции. 3.4. На компрессорных станциях следует предусматривать подсобно-производственные и складские здания и сооружения, а также административно-бытовые помещения, обеспечивающие нормальные условия эксплуатации основного оборудования компрессорной станции и станции охлаждения /при ее наличии на площадке компрессорной станции/, а также необходимые условия труда обслуживающего персонала и персонала служб централизованного ремонта. 3.5. Для выполнения подрядными организациями капитальных ремонтов газоперекачивающих агрегатов, основного технологического оборудования компрессорных станций и станций охлаждения, средств автоматики и телемеханики, катодных и дренажных преобразователей, автотракторной и строительной техники в проектах магистральных газопроводов следует предусматривать кустовые и центральные ремонтные базы с производственным циклом агрегатно-узлового ремонта, а также в необходимых случаях базы для передвижных механизированных колонн и других строительно-монтажных организаций собственного подряда. Размещение ремонтных баз должно соответствовать генеральной схеме обслуживания газопроводов. При проектировании первых ниток магистральных газопроводов в зоне компрессорных станций следует предусматривать закрытые склады и площадки для хранения оборудования, средств автоматики и запасных частей. 3.6. Для проведения технического обслуживания, текущих и аварийных ремонтов газоперекачивающих агрегатов, технологического оборудования компрессорных станций и станций охлаждения /при их наличии в составе КС/, средств КИП и автоматики, катодных и дренажных преобразователей и автотракторной техники на компрессорных станциях должны предусматриваться ремонтно-механические мастерские и лаборатория-мастерская КИП и автоматики. 3.7. Станции зарядки бром-этиловых огнетушителей следует предусматривать на каждые четыре компрессорные станции с газоперекачивающими агрегатами с авиационным приводом, но не менее одной станции на производственное объединение. 3.8. В помещении служебно-эксплутационного и ремонтного блока компрессорной станции следует предусматривать помещения для консервации и расконсервации судовых и авиационных двигателей. 3.9. Для отключения компрессорной станции /цеха/ от газопровода необходимо предусматривать запорную арматуру с дистанционным и местным управлением на всасывающих и нагнетательных шлейфах станции /цеха/. На каждом нагнетательном шлейфе также следует предусматривать обратный клапан. 3.10. На всасывающих и нагнетательных шлейфах компрессорной станции /цеха/ между отключающей арматурой (станционные краны № 7 и № 8) и компрессорной станцией (цехом) следует предусматривать продувочные свечи для сброса газа из оборудования и трубопроводов. При расположении компрессорных станций на расстоянии более 700 м от магистральных газопроводов необходимо устанавливать дополнительные краны 7а, 8а, 17а, 18а на расстоянии 250 м от ограждения КС. 3.11. Для аварийной остановки компрессорной станции (цеха) следует предусматривать автоматическое отключение станции (цеха) от газопровода, сброс газа из оборудования и трубопроводов станции (цеха), а также останов всех газоперекачивающих агрегатов. Следует предусматривать дублирование команды на аварийную остановку в соответствии с требованиями п.3.115 настоящих норм. 3.12. Потери давления газа в технологических трубопроводах и оборудовании компрессорной станции следует рассчитывать: в трубопроводной обвязке - по проектным геометрическим характеристикам; в оборудовании - по техническим характеристикам заводов-изготовителей оборудования. Потери давления газа не должны превышать величин, приведенных в таблице 1. Таблица 1

3.13. Рекомендуемые скорости газа и жидкости в трубопроводах компрессорной станции приведены в таблице 2. Таблица 2

3.14. Запорная арматура для технологических трубопроводов газа должна быть стальной. 3.15. На вспомогательных технологических трубопроводах (масла, воды, антифриза, воздуха и др.) в зависимости от давления и температуры среды следует применять арматуру: из ковкого чугуна - при температуре не ниже минус 30 °C и не выше плюс 150 °C при давлении не выше 1,6 МПа; из серого чугуна - при температуре не ниже минус 10 °C и не выше плюс 100 °C при давлении не выше 0,6 МПа. На вибрирующих участках трубопроводов следует применять стальную арматуру. На маслопроводах в пределах обвязки газоперекачивающих агрегатов и трубопроводах масла в пределах здания компрессорного цеха следует применять стальную арматуру. 3.16. Оборудование, трубы, арматуру и фитинги на всасывающих и нагнетательных линиях компрессорных станций и узла подключения компрессорных станций следует рассчитывать на прочность по максимальному расчетному давлению нагнетания. 3.17. Дренажные линии, продувочные и сбросные свечи следует проектировать на максимальное рабочее давление в соответствующих аппаратах и трубопроводах. 3.18. Давление гидравлических испытаний дренажных линий, продувочных и сбросных свечей следует принимать равным давлению гидравлических испытаний соответствующих основных трубопроводов. 3.19. Выбросы газа из продувочных свечей на компрессорной станции должны размещаться в местах, обеспечивающих безопасные условия рассеивания газа. Размещение и высоту продувочных и сбросных свечей, а также выхлопных стояков следует определять в соответствии с требованиями раздела 9 настоящих норм. 3.20. Газопроводы вне зданий и установок на площадках компрессорных станций, как правило, следует прокладывать подземно. Допускается прокладка газопроводов надземно на низких опорах. Маслопроводы следует прокладывать надземно на низких опорах. Допускается прокладка маслопроводов в подземных лотках. Маслопроводы следует прокладывать с теплоспутником и теплоизолировать. Трубопроводы воздуха и антифриза следует прокладывать надземно на низких опорах. Допускается подземная прокладка трубопроводов воздуха и антифриза. В местах пересечения надземными трубопроводами пешеходных дорожек должны быть предусмотрены переходные мостики. УСТАНОВКИ КОМПРИМИРОВАНИЯ ГАЗА 3.21. В состав компрессорного цеха входят: газоперекачивающие агрегаты (с трубопроводной обвязкой, приборами электроснабжения, контроля и управления и т.п.); наружная газовая обвязка центробежных нагнетателей или поршневых компрессоров; вспомогательные установки и оборудование (масляное хозяйство, передвижная установка для промывки компрессоров и т.п.). 3.22. Количество рабочих и резервных газоперекачивающих агрегатов определяется требованиями раздела 12 настоящих норм. 3.23. В зависимости от конструктивных особенностей газоперекачивающие агрегаты в цехе следует устанавливать в общем или в индивидуальных зданиях или контейнерах. 3.24. Следует обеспечивать отключение каждого газоперекачивающего агрегата от газовых коллекторов при помощи запорной арматуры, устанавливаемой вне здания (контейнера). Запорную арматуру следует предусматривать с автоматическим управлением от агрегатной системы автоматики, а также с местным управлением. 3.25. Между нагнетателем и врезками пускового контура, обвода с краном 3-бис и свечи с краном № 5 следует предусматривать люки-лазы с внутренним диаметром 500 мм для установки шаров-разделителей. 3.26. На трубопроводе входа газа в нагнетатель после люка-лаза на первоначальный период эксплуатации следует устанавливать защитную решетку. 3.27. Для слива конденсата перед вскрытием нагнетателя (при ремонтах) следует устанавливать сливные вентили Ду 25 мм между кранами № 1 и № 2 и нагнетателем. 3.28. Для опорожнения трубопроводов и оборудования от газа на трубопроводах выхода газа (до запорной арматуры) следует предусматривать свечи. 3.29. На линии заполнения нагнетателя газом (обвод крана №1) следует предусматривать два запорных органа: кран с ручным приводом и кран с пневмоприводом, а также дроссельную шайбу. 3.30. Для антипомпажного регулирования и функционирования автоматизированных систем управления на каждом газоперекачивающем агрегате должно быть предусмотрено измерение расхода газа через нагнетатель. В качестве средств для измерения расхода следует использовать специальные устройства (осредняющие напорные трубки и др.). 3.31. Для каждого газоперекачивающего агрегата следует предусматривать предупредительный сигнал при повышении температуры газа на выходе нагнетателя выше 80 °C. Предупредительный сигнал должен поступать в диспетчерский пункт компрессорной станции или ГЩУ цеха. 3.32. В компрессорных цехах, оборудованных газомотокомпрессорами, для гашения пульсации газового потока, уменьшения вибраций и резонансных колебаний, при необходимости, следует предусматривать буферные емкости и акустические фильтры на всасывающих и нагнетательных трубопроводах. 3.33. После поршневых газомоторных компрессоров на нагнетательных линиях за сборными коллекторами по ходу газа следует устанавливать маслуловители и маслосборники. 3.34. Каждый поршневой газомоторный компрессор должен иметь обводную линию, предохранительные и обратные клапаны на стороне нагнетания и линию сброса газа на свечу. 3.35. Выбор конфигурации трубопроводов наружной газовой обвязки компрессорного цеха, а также конструкции (фиксирующие, пружинные, скользящие и т.п.) и расположения опор следует выполнять с учетом обеспечения компенсации продольных перемещений от изменения температуры стенок труб и напряжений от вибрационных нагрузок во время работы газоперекачивающих агрегатов. 3.36. В компрессорных цехах с центробежными нагнетателями всасывающие и нагнетательные газовые коллекторы укладываются вне помещения компрессорного цеха, как правило, подземно. 3.37. В компрессорных цехах с поршневыми газовыми компрессорами всасывающие и нагнетательные газовые коллекторы укладываются вне помещения компрессорного цеха, как правило, надземно. 3.38. Для снижения уровней звука и звукового давления до санитарных норм надземные участки всасывающих и нагнетательных трубопроводов газовой обвязки центробежных нагнетателей, пусковых контуров и обводных линий должны изолироваться противошумовой изоляцией. 3.39. В компрессорных цехах, а также вне их пределах зоны обслуживания выхлопные трубопроводы и горячие воздуховоды должны быть изолированы. Следует предусматривать защиту наружной поверхности тепловой изоляции трубопроводов кожухом из алюминиевого или оцинкованного стального листа. Допустимая температура наружной поверхности изоляции в помещении - не более плюс 45 °C, вне помещения - не более плюс 55 °C. Для доступа к фланцевым соединениям и компенсаторам изоляция их должна быть съемной. 3.40. Для уменьшения подогрева циклового воздуха на входе газотурбинных установок следует изолировать их выхлопные трубы на высоту не менее 2 метров выше верхней отметки воздухосборного устройства. 3.41. Компрессорные цехи следует оборудовать подъемно-транспортными средствами, управляемыми с пола и площадки обслуживания ГПА, как правило, с электроприводом. 3.42. Грузоподъемность подъемно-транспортных средств определяется в проекте по данным завода-изготовителя газоперекачивающих агрегатов по наиболее тяжелой детали ремонтируемого блока или узла. 3.43. На газотурбинных установках следует предусматривать комплексные устройства воздухоподготовки, предназначенные для очистки воздуха, поступающего в осевой компрессор, от естественной и промышленной пыли, для нагрева воздуха при угрозе обледенения и его охлаждения ниже расчетной температуры, снижения уровня звукового давления до санитарных норм в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-76, ОСТ 24.022.08 и ОСТ 108.022.13-82. 3.44. Для оценки уровня запыленности атмосферного воздуха следует руководствоваться следующими природно-климатическими зонами: тундры; лесотундры и севера тайги; лесов и тайги; степи и лесостепи; пустынь и полупустынь. Карта-схема природно-климатических зон СССР для оценки уровня запыленности атмосферного воздуха приведена в приложении № 2 настоящих норм. 3.45. Набор воздухоочистительных блоков выбирается в зависимости от района расположения компрессорных станций по таблице 3. Таблица 3

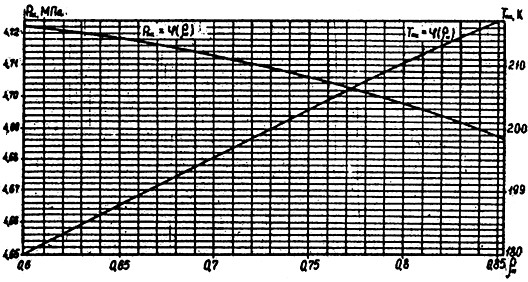

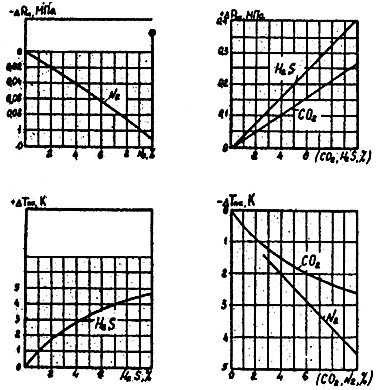

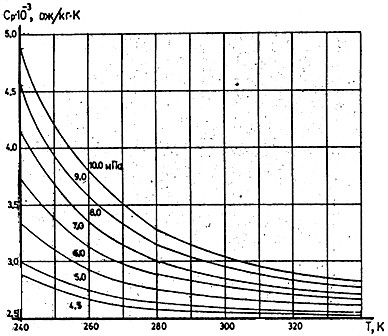

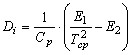

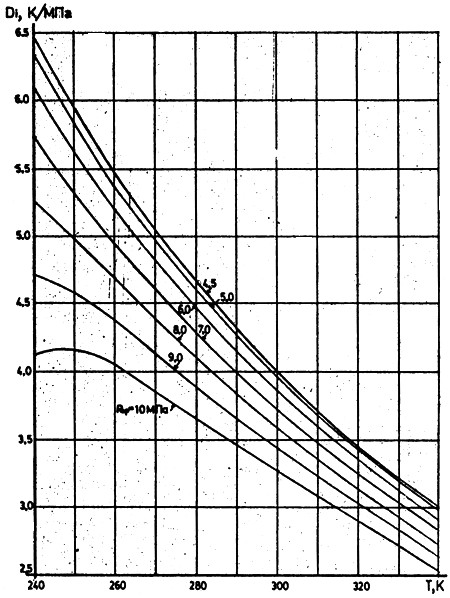

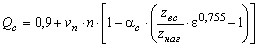

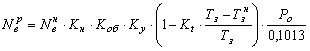

3.46. При определении уровня запыленности следует учитывать наличие местных постоянных источников запыленности воздуха в районе компрессорной станции (промышленных предприятий с выбросом пыли). 3.47. В компрессорных цехах необходимо предусматривать масляное хозяйство, которое, как правило, должно включать: маслоблок с баками чистого и отработанного масла, насосом подачи чистого масла к агрегатам и насосом откачки отработанного масла в резервуар отработанного масла на складе горюче-смазочных материалов; фильтры масла на маслопроводах на входе масла в каждый агрегат; счетчики измерения расхода масла, поступающего со складов горюче-смазочных материалов в каждый газоперекачивающий агрегат; насос откачки антифриза (воды); стационарные или передвижные маслоочистительные машины для очистки масла на работающем и остановленном агрегате. 3.48. Масляное хозяйство компрессорного цеха следует располагать в отдельном помещении. При установке газоперекачивающих агрегатов в индивидуальных зданиях (контейнерах) масляное хозяйство следует размещать в отдельном блок-боксе на складах горюче-смазочных материалов. Для многоцеховых компрессорных станций необходимость устройства двух или более отдельных масляных хозяйств определяется в проекте (в зависимости от типа устанавливаемых агрегатов, расстояния между цехами и складом горюче-смазочных материалов, количества цехов и т.п.). УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ГАЗА 3.49. Для предотвращения загрязнения и эрозии оборудования и трубопроводов на входе газа на компрессорную станцию следует предусматривать установки очистки газа от твердых и жидких примесей. 3.50. Количество твердых и жидких примесей в газе после установки очистки не должно превышать допустимых по техническим условиям на газоперекачивающие агрегаты. 3.51. Очистку газа следует предусматривать, как правило, в одну ступень - в пылеуловителях. 3.52. Вторую ступень очистки газа - в фильтрах-сепараторах, как правило, следует предусматривать на отдельных компрессорных станциях в среднем через 3-5 компрессорных станции с преимущественным применением фильтров-сепараторов после участков с повышенной вероятностью аварий линейной части и (или) сложными условиями ее восстановления, а также после подводных переходов длиной более 500 м. 3.53. В проекте установки очистки газа следует предусматривать обогрев аппаратов и трубопроводов для предотвращения замерзания жидкости. 3.54. Количество аппаратов установки очистки газа следует определять по характеристикам заводов-изготовителей таким образом, чтобы при отключении одного из аппаратов, нагрузка на оставшиеся не выходила за пределы их максимальной производительности, а при работе всех аппаратов - не выходила за пределы их минимальной производительности. При этом в любом режиме работы общие потери давления на стороне всасывания компрессорной станции не должны превышать величин, приведенных в п.3.12 настоящих норм. 3.55. Для равномерного распределения потоков между отдельными аппаратами следует предусматривать кольцевание трубопроводов на входе и выходе каждой ступени очистки. 3.56. На каждой ступени очистки следует предусматривать замер потерь давления. 3.57. Для отключения аппаратов установки очистки газа от общего коллектора следует предусматривать краны с ручным приводом, как правило, с червячным редуктором. 3.58. Технологическая обвязка аппаратов установки очистки газа должна: обеспечивать доступ к обслуживаемым элементам установки (арматуре, люкам-лазам, фланцам, указателям уровня, манометрам и др.); исключать возможность попадания газа внутрь аппаратов при проведении в них осмотров, ревизий и ремонтных работ; обеспечивать возможность установки силовых заглушек для проведения гидравлических испытаний аппаратов. 3.59. Жидкие и твердые примеси из установки очистки следует, как правило, направлять в резервуар на узле сбора продуктов очистки газопровода. 3.60. Трубопроводы сброса жидких и твердых примесей из пылеуловителей и фильтров-сепараторов должны: выполняться из труб увеличенной на 30-50% по сравнению с другими участками толщиной стен; прокладываться - надземно в пределах площадки установки очистки газа и подземно - вне ее пределов; иметь минимальное количество поворотов. Надземные участки следует нагревать и теплоизолировать. Тройники и отводы должны защищаться от эрозии (наварка отбойных пластин и т.д.). 3.61. Для заполнения аппаратов перед пуском на трубопроводе входа газа в каждый аппарат установки очистки следует предусматривать обвод Ду 50 с краном. УСТАНОВКИ ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА 3.62. После компримирования газ, как правило, следует охлаждать. В макроклиматическом районе с холодным климатом для участков с многолетне-мерзлыми грунтами охлаждение газа до температуры грунта следует предусматривать на станциях охлаждения газа, обеспечивающих стабильный уровень температуры в газопроводе. Требования к установке охлаждения газа приведены в разделе 4 настоящих норм. В других районах охлаждение газа следует предусматривать, как правило, в аппаратах воздушного охлаждения. 3.63. Количество аппаратов воздушного охлаждения газа следует определять гидравлическим и тепловым расчетом газопровода (раздел 12 настоящих норм), исходя из расчетной среднегодовой температуры наружного воздуха, среднегодовой температуры грунта и оптимальной среднегодовой температуры охлаждения газа. 3.64. Количество аппаратов воздушного охлаждения газа должно быть уточнено гидравлическим и тепловым расчетом газопровода для абсолютной максимальной температуры наружного воздуха и июльской температуры грунта. Полученную в этом расчете максимальную температуру транспортируемого газа следует принимать в расчетах устойчивости и прочности трубы и изоляции. При невозможности обеспечить требуемую степень устойчивости и прочности трубы количество аппаратов воздушного охлаждения должно быть увеличено. 3.65. Оптимальную среднегодовую температуру охлаждения газа следует принимать на 10-15°C выше расчетной среднегодовой температуры наружного воздуха. 3.66. Расчетную температуру наружного воздуха на входе в АВО в данный рассматриваемый период (год, квартал, месяц) следует определять по формуле

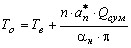

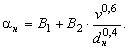

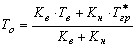

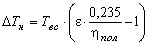

где: